Public Health in der Gesundheitsökonomie

Zusammenfassung

Dieser Beitrag setzt sich mit gesundheitsökonomischen Erkenntnissen zu Public Health auseinander. Auf individueller Ebene wird das niedrige Ausmaß an präventiven Aktivitäten oft mit den Konzepten „Externe Effekte“ und „ex-ante Moral Hazard“ erklärt, welche allerdings keine ausreichende Erklärungskraft haben. In der jüngeren Literatur wird das Konzept der „Prudence“ dem der Risikoaversion entgegengestellt, welches erklärt, wie auch risikoaverse Individuen zu wenig Prävention neigen können. Neben diesen neoklassischen Erklärungsversuchen spielt auch der homo-institutionalis-Ansatz eine bedeutende Rolle und untermauert die Wichtigkeit, gesundes Verhalten gesellschaftlich als das normale Verhalten zu etablieren, anstatt die Bemühungen nur auf Individuen zu konzentrieren. Auf gesellschaftlicher Ebene verdeutlicht die fundierte (ökonomische) Evaluation von Public Health Maßnahmen mittels Kosten-Nutzen Analyse die Schwierigkeiten, eindeutige Ergebnisbewertungen über ihren Nutzen vorzunehmen.

Schlüsselwörter: public health, prudence, Risikoaversion, Kosten-Nutzen Analyse, homo institutionalis

Abstract

This article sheds light on health-economic perspectives of public health. On the individual level little preventive activity is often explained by the concepts of “external effects” and “ex-ante moral hazard”, which albeit do not have sufficient explanatory power. Only recently, the concept of “prudence” has gained ground in the literature, which accommodates rational choice interpretations of low prevention levels, as opposed to risk-aversion, which at first sight implies high prevention levels. Institutional theories emphasize the importance of changing society as a whole rather than trying to influence individual behavior through incentives. On the society level, rigorous (economic) evaluation of public health measures by cost-benefit analysis underlies troubles providing conclusive evidence of the fruitfulness of prevention. Methodical shortcomings and problems with data availability need to be overcome in order to provide the necessary evidence base.

Keywords: public health, prudence, risk-aversion, cost-benefit analysis, homo institutionalis

Einleitung

Public Health gilt in der Medizin als Bereich, der an Bedeutung gewinnen soll, während die Gesundheitsökonomie bislang eine eher skeptische Haltung eingenommen hat. Immerhin ist empirisch eine eher zurückhaltende Einstellung der Bevölkerung bzgl. gesunden Verhaltens festzustellen, und öffentliche Eingriffe erfordern den Nachweis von „Marktversagen“. Auf individueller Ebene gibt es Ansätze, das menschliche Verhalten bzgl. Prävention zu erklären. Jedoch konnten innerhalb der neoklassischen Modellwelt des homo oeconomicus erst jüngste Erkenntnisse eine befriedigende Erklärung für den mangelnden Eifer hinsichtlich gesunden Verhaltens erbringen. Die heterodoxe Welt des homo (oeconomicus) institutionalis liefert dabei ergänzende Erkenntnisse.

Auch aus der gesellschaftlichen Perspektive tat sich die Gesundheitsökonomie bislang schwer mit Maßnahmen aus dem Bereich public health. Die Anforderungen an Methoden und Daten sind ungleich höher als bei kurativen Maßnahmen, sodass ihr Kosten-Nutzenverhältnis häufig zu ihren ungunsten verzerrt ist.

Individuelle Perspektive

Ausgangspunkt für die gesundheitsökonomische Analyse von gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen sind oft die (neo-)klassischen Verhaltensannahmen über das (repräsentative) Individuum, die durch das Modell des „homo oeconomicus“ dargestellt werden: Aufbauend auf der methodologisch-individualistischen Grundannahme der Handlung des Einzelnen agiert der Homo Oeconomicus erstens eigennutzorientiert. Zweitens entscheidet er zweckrational, d. h. rational im Sinne eines systematischen Abwägens der möglichen Handlungsalternativen gepaart mit der Ausrichtung auf ein bestimmtes Ziel (der Zweck). Dieses Ziel ist drittens die Nutzenmaximierung bei gleichzeitiger Minimierung der Kosten, die abhängig vom Untersuchungsgegenstand verschiedene Ausprägungen haben können. Viertens reagiert der Homo Oeconomicus auf Restriktionen aus der Umwelt.1 Dies beschränkt die (rational wählbaren) Handlungsalternativen. Fünftens hat er fixe exogene Präferenzen, die also als unbeeinflussbar gegeben angesehen werden und dem Menschen als Leitlinie für sein rationales Verhalten dienen. Um nun zweckorientiert und damit nutzenmaximierend unter gegebenen Restriktionen entscheiden und handeln zu können, braucht der Homo oeconomicus sechstens vollständige Information. Das bedeutet, dass er alle relevanten Handlungsalternativen kennt und auch die Wahrscheinlichkeiten deren Auswirkungen einschätzen kann.2 Zusätzlich wird die Annahme der Risikoaversion oft bei Verhaltens-entscheidungen angenommen.

Diese Eigenschaften lassen zunächst die Vermutung aufkommen, dass in Anbetracht der erwartbaren positiven Effekte von Gesundheitsförderung und Prävention ein höheres Ausmaß dieser von Individuen bevorzugt werden sollte. Allerdings sprechen Beobachtungen der Realität eher dagegen: Prävention und Gesundheitsförderung sind eher wenig nachgefragte Güter. Gründe hierfür werden in der (gesundheits-)ökonomischen Diskussion oft mit den Begrifflichkeiten von „externen Effekten“ und „moral hazard“ beschrieben. Zur Illustration, was externe Effekte sind, eignet sich die Überlegung zur gesundheitspolitischen Relevanz von Impfungen.

Die Immunisierung gegen eine bestimmte (Infektions-)Krankheit führt nicht nur zu einem Schutz des „Impf-Konsumenten“, sondern senkt auch mit jeder geimpften Person die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung anderer; ein externer Effekt liegt vor. Der gesamtgesellschaftliche Nutzen steigt mit jeder Impfung, während der individuelle Nutzen (aufgrund der niedrigeren Ansteckungsgefahr, wenn sich andere impfen) sinkt. Das Ergebnis wäre ein marktwirtschaftliches Gleichgewicht, welches unter der gesellschaftlich optimalen Durchimpfungsrate liegen würde.3 Dies lässt sich auf Prävention in einem Versichertensystem übertragen. Persönliche Bemühungen, gesundheitsbewusstes Verhalten an den Tag zu legen, senkt das individuelle Risiko, krank zu werden, aber auch das Risiko der Versichertengemeinschaft, für auftretende Krankheiten anderer zu bezahlen. Wiederum ist der individuelle marginale Nutzen durch mehr Prävention niedriger als der gesellschaftliche, da die gemeinschaftlichen Kosten sinken, sie für die versicherte Person aber gleich hoch bleiben (Versicherungsprämien). Das Individuum ignoriert somit die (externen) Effekte in seinem Rationalkalkül, die sein gesundheitsbezogenes Verhalten auf die Prämienhöhe der anderen Versicherungsmitglieder hat.4

Durch den Abschluss einer Krankenversicherung besteht die Gefahr von verringerten Anreizen für das Individuum, präventive Maßnahmen zu ergreifen, was als Moral-Hazard Problem bezeichnet wird. Präziser formuliert handelt es sich um ex ante Moral Hazard, da die Versicherung Einfluss auf das Verhalten haben könnte, bevor eine Krankheit überhaupt eintritt.5 Einige frühe empirische Ergebnisse zeigen einen Zusammenhang zwischen steigenden Preisen für Gesundheitsleistungen und dem Anstieg der Nachfrage für Prävention.6 Krankenversicherungen, die das individuelle Risiko von steigenden Preisen verhindern, könnten daher als Substitute für Prävention interpretiert werden. Diesem Ergebnis ist aber mit Vorsicht zu begegnen, da Prävention die Wahrscheinlichkeit von Krankheit senkt, Versicherungen jedoch nur die individuellen Kosten für Gesundheitsdienstleistungen abdecken, also kein vollständiges Substitut ist.

Als Ansatz zur Lösung des Moral-Hazard-Problems schlägt Shavell eine unvollständige Versicherung vor, die nur einen Teil der Kosten abdeckt.7 Prävention würde in diesem Fall (natürlich in Abhängigkeit der relativen Preise) mehr nachgefragt werden. In Zusammenhang mit Krankenversicherungen kann in jedem Fall von einer unvollständigen Versicherung ausgegangen werden. Zwar können die monetären Kosten von Behandlungen sowie Einkommensverluste durch Arbeitsunfähigkeit abgedeckt werden, nicht jedoch die Nutzeneinbußen durch Krankheit. So werden Schmerzen, die oft mit Krankheiten einhergehen, nicht entschädigt, obwohl die Zahlungsbereitschaft (willingness to pay) hierfür die Kosten der medizinischen Behandlung weit überschreiten können.8 Gründe für die Unvollständigkeit der Absicherung durch Krankenversicherungen liefern Cook und Graham mit dem Konzept der „Unersetzlichkeit“ von Gesundheit.9 Da schlechte Gesundheit nicht kompensierbar ist, entscheiden sich auch risikoaverse Personen gegen einen vollen Versicherungsschutz. Moral Hazard ist aus dieser Perspektive betrachtet wahrscheinlich gar nicht so bedeutsam, wie oft vermutet, da auch trotz Versicherung ausreichend Anreize für Prävention vorhanden sind. Dabei darf aber nicht auf den Fortschritt in der Medizin vergessen werden. Je besser die Aussichten auf vollständige Gesundheit, desto eher spielt Moral Hazard eine Rolle.

Ein bedeutender theoriegeschichtlicher Streit entbrannte auch darüber, ob Suchtverhalten generell rational sein könne. Es wurden einige Ansätze entwickelt, um die Annahme des homo oeconomicus auch beispielsweise mit Rauchverhalten in Einklang zu bringen. Myopischen Präferenzen, bei denen der Gegenwartswert zukünftiger Schäden (z. B. Krankheiten) zu niedrig eingeschätzt wird, da das Individuum eine zu hohe Diskontrate hat, im-plizieren nicht-rationales Verhalten. Diese Personen sind gegenüber zukünftigen Ereignissen „kurzsichtig“ und setzen zu niedrige Kosten für diese in der Gegenwart an. Das Versagen, optimale Ergebnisse in diesem Fall zu generieren, führt aus ökonomischer Sicht zur Rechtfertigung meritorischer Eingriffe.

Anders verhält es sich bei der Annahme rationalen Verhaltens: Ein Beispiel hierfür ist Becker und Murphys „Theorie der rationalen Abhängigkeit“,10 in der angenommen wird, dass Individuen ihren Nutzen über ihre Lebenszeit maximieren. Die Diskontierungsrate kann zwar höher sein als bei normalen Gütern angenommen, die Entscheidung zu heutigem „ungesundem Verhalten“ kann aber trotzdem rational sein, wenn der Nutzen durch intertemporale Abhängigkeit der Präferenzen größer ist als der Nutzen aus „gesundem Verhalten“. Der Konsument weiß also, welchen Schaden er haben wird und inkludiert diesen in den Gegenwartswert zukünftiger Kosten. Meritorische Eingriffe sind aus dieser Sichtweise nicht gerechtfertigt.

Die den rationalen Verhaltensmodellen oft innewohnenden Annahmen von Gewissheit über die Zukunft und vollständiger Information sind durchaus problematisch, da Unsicherheit über Gesundheitsrisiken und über deren Ausmaß herrscht. Darüber hinaus ist unklar, welchen Nutzen und welche Möglichkeiten präventive Bemühungen mit sich bringen.

Risikoaversion vs. Prudence (Klugheit)

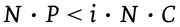

Risikoaverse Individuen sind in der Ökonomie Personen, die bei gleichen durchschnittlich erwarteten Auszahlungen jene vorziehen, die die niedrigste Varianz (d. h. Risiko) aufweisen. Je höher das Risiko, desto niedriger ist ihr marginaler Nutzen durch Aussichten auf höhere Auszahlungen. Abb. 1 zeigt die Nutzenfunktion eines risikoaversen Individuums. Dabei gilt, dass der Nutzen aus dem erwarteten Ergebnis streng höher ist als der erwartete Nutzen aus dem Ergebnis:

Die Differenz ist die sogenannte Risikoprämie (π), die ein Individuum bereit wäre zu zahlen, um eine sichere Auszahlung zu erhalten. Umgelegt auf den Gesundheitsbereich würden nur Präventionsmaßnahmen gesetzt, deren Kosten unter der Risikoprämie liegen.

Ein Standardmaß für die Risikoeinstellung eines Individuums ist das sogenannte Arrow-Pratt-Maß der absoluten Risikoaversion, welches die Steigung (1. Ableitung) und Krümmung (2. Ableitung) einer individuellen Nutzenfunktion ins Verhältnis setzt:

Hat das Arrow-Pratt-Maß einen positiven Wert, ist das Individuum risikoavers, und die Funktion hätte graphisch betrachtet eine konkave Form wie in Abb. 1.

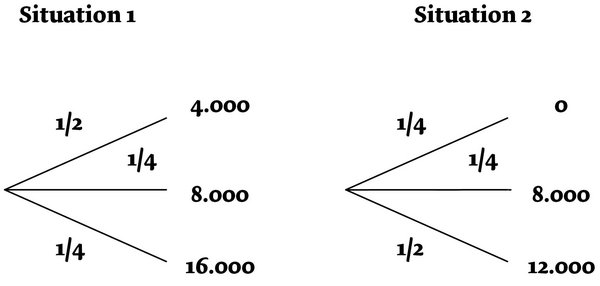

Vordergründig – und so auch historisch geschehen – würde die gesundheitsökonomische Theorie nun annehmen, dass risikoaversere Individuen mehr in Prävention investieren. Dionne und Eeckhoudt konnten zeigen,11 dass dieser intuitiv angenommene positive Zusammenhang nicht notwendiger Weise existiert. Für das risikoaverse Individuum ist die Varianz der Auszahlung bzw. des Gesundheitsergebnisses entscheidend, welche durch Prävention nicht klar reduziert werden muss. Abb. 2 zeigt zwei Situationen, deren Mittelwerte und Varianzen identisch sind. Anhand des Kriteriums der Risikoaversion lässt sich hier keine Entscheidung treffen, welche Alternative gewählt werden würde. Allerdings gibt es einen Unterschied im dritten Moment der Verteilung, der Schiefe. Empirisch lässt sich ermitteln, dass die meisten Individuen die Situation 1 der Situation 2 vorziehen, obwohl die Varianz identisch ist.

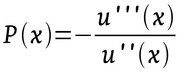

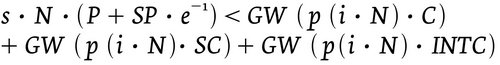

Die Einbeziehung der Schiefe in entscheidungstheoretische Überlegungen wurde von Kimball unter dem Namen „Prudence“ in die ökonomische Diskussion eingeführt.13 Das Konzept der Prudence (Klugheit) dient dabei der Analyse von monetären Vorsorgeentscheidungen bei unsicherem zukünftigem Einkommen. Ein Individuum ist demgemäß „prudent“, wenn es bei größerem Risiko bezüglich des zukünftigen Einkommens mehr in der Gegenwart spart. Formal betrachtet ist die Messung von absoluter Prudence analog zum Arrow-Pratt-Maß, wobei hier Krümmung (2. Ableitung) und Schiefe (3. Ableitung) miteinander in Beziehung gesetzt werden:

Wenn P(x) ≥ 0 ist, wird das Individuum als prudent bezeichnet, d. h. bei gleicher Varianz wird eine rechtsschiefe Verteilung der unsicheren Situation in der Zukunft bevorzugt, wie es etwa in Situation 1 gegeben wäre.

Eine Übertragung des Konzeptes der Prudence auf Lifestyle-Entscheidungen wurde von Eeckhoudt und Gollier vorgenommen,14 die einen negativen Zusammenhang von Prudence und Prävention postulieren. Grund dafür ist, dass Prudence die Neigung eines Individuums beschreibt, mehr Geld in der Gegenwart für eine risikobehaftete Zukunft zu sparen und es daher auch weniger Ausgaben für präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen in der Gegenwart tätigt. Mit anderen Worten: Prävention und Gesundheitsförderung bieten keine Garantie, dass ich in Zukunft gesund bleibe. Erkranke ich in Zukunft, so habe ich nicht nur mit der Krankheit zu leben, sondern habe auch (ex-post gesehen) sinnlos in meine Gesundheit investiert.

Ein banales Beispiel soll dies aus der abstrakten Denkwelt des Erwartungsnutzens lösen: Kasteie ich mich zwanzig Jahre, indem ich auf den Genuss von Schweinebraten verzichte, und erleide dennoch einen Herzinfarkt, so ist in dieser Realisation der Zukunft mein Verlust maximiert, denn ich habe mit den Folgen des Herzinfarkts zu leben und mit dem Verzicht auf zwanzig Jahre Schweinebratenkonsum. Investiere ich nicht in meine Gesundheit, so ist die schlimmste zukünftige Realisation, dass ich einen Herzinfarkt erleide, aber dennoch zwanzig Jahre Schweinebraten genießen konnte. Dabei wird offensichtlich, dass die Entscheidung zu gesundem Verhalten von der Wirksamkeit der Prävention und meiner Furcht vor dem Herzinfarkt beeinflusst werden wird.

Ein interessantes Präventionsentscheidungsmodell stammt von Courbage und Rey,15 die individuelle Risikoeinstellungen zu potentieller zukünftiger Krankheit (fear of sickness) mit Prudence verknüpfen, um das Ausmaß an Prävention zu bestimmen.

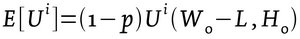

Gegeben sei der erwartete bivariate Nutzen eines Individuums, der durch Vermögen W und einem Gesundheitsmaß H bestimmt wird:

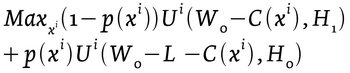

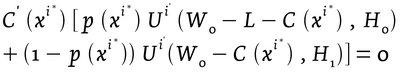

Die Maximierung des erwarteten Nutzens von Prävention ist durch das optimale Ausmaß an präventiven Maßnahmen, die vom Individuum ergriffen werden, gegeben. Dabei verringern präventive Aktivitäten die Wahrscheinlichkeit von Krankheit, d. h. die Krankheitswahrscheinlichkeit nimmt bei vermehrten präventiven Aktivitäten ab (bspw. p‘(xi) < 0). Die Kosten von Prävention werden durch C(xi) dargestellt:

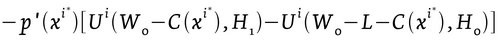

Daraus folgt: Der erste Term der Ableitung ist der Grenznutzen, der durch präventive Aktivitäten geschaffen wird, während der zweite Term die Grenzkosten der Prävention darstellt:

Der Grenznutzen von Prävention ist abhängig von der Risikoeinstellung der Individuen zu potentiellen zukünftigen Krankheiten (fear of sickness). Je größer die fear of sickness, desto größer wird der Nutzenverlust durch eine eventuell eintretende Krankheit. Das hat negative Auswirkungen auf den erwarteten Gesamtnutzen (inklusive des Vermögens) bei Krankheit (H0) und steigert den Grenznutzen von präventiven Maßnahmen. Die Grenzkosten von Prävention sind positiv abhängig von der Prudence der Individuen: Je höher die Prudence, desto schwerer wiegt, dass die Präventionsbemühungen im Krankheitsfall umsonst waren.

Bestätigung finden diese Ergebnisse in einer empirischen Studie mit experimentellem Design: In der Studie waren 51,3% der Probanden prudent, während nur 13% als nicht-prudent identifiziert wurden. Die als prudent klassifzierten Individuen wiesen eine höhere Wahrscheinlichkeit auf, niedrigere Präventionsniveaus zu wählen.16

Theorie der endogenen Präferenzen

In einer rein neoklassischen Modellwelt haben also Prävention und Gesundheitsförderung einen schweren Stand. Die Natur der Präferenzen ist jedoch in der ökonomischen Theorie keinesfalls unumstritten. Endogene Präferenzen sind eine wichtige Neuerung in der jüngeren Geschichte der Mikroökonomie. Das Konzept geht auf die Institutionsökonomie zurück und lehnt zu rigide Vorstellungen von Präferenzen als exogen gegeben ab. Institutionen sind dauerhafte, in die Gesellschaft eingebettete Systeme sozialer Regeln, die soziale Interaktionen strukturieren.17 Menschen werden in diese Systeme hineingeboren, sodass deren Präferenzen durch Institutionen geprägt werden (homo (oeconomicus) institutionalis). Diese Sichtweise hat mehrere Implikationen für den Bereich Public Health: So kann ungesundes Verhalten für Individuen rational sein, da es den gesellschaftlich geprägten Präferenzen entspricht. Änderungen des Gesundheitsverhaltens sind dadurch nur schwer über kurzfristige Anreizsetzungen möglich, da die Individuen Gewohnheiten (habitus) entwickelt haben, die in Wechselwirkung mit dem institutionalen Umfeld entstehen. Daher gilt es, einen soziale Praktiken und Denken verändernden Wandel herbeizuführen. Es sind Konzepte vonnöten, die gesundes Verhalten nach und nach als das „normale“ Verhalten etablieren.

Gesellschaftliche Perspektive

Ökonomische Evaluationen von Prävention und Gesundheitsförderung auf Gesellschaftsebene werden oft durch Kosten-Nutzen Analysen (cost-benefit analysis, CBA) durchgeführt, welche Kosten als auch Nutzen in monetären Einheiten messen.

Ein einfaches Modell für die positive Bewertung einer Präventionsmaßnahme sieht wie folgt aus:

Die linke Seite misst die Kosten für die Prävention, die rechte Seite die Kosten der medizinischen Intervention, die ohne Prävention anfallen würden. Sind die Präventionskosten niedriger als die „verhinderbaren“ medizinischen Interventionskosten – also dem Nutzen der Prävention, sollte die Prävention forciert werden. Prävention und Gesundheitsförderung haben in dieser Modellwelt einen schweren Stand. In dieser engen und unpräzisen Betrachtung von Kosten und Nutzen werden Public Health Bemühungen schnell verworfen. Empirische Studien zeigen daher nur wenige positive Kosten-Nutzenverhältnisse der Prävention wie etwa bei Impfungen oder bei der Raucherentwöhnung.

Tatsächlich ist das obere Modell viel zu vereinfacht. Mehr der Realität entspricht z. B. die folgende Spezifikation:

Um Prävention (gesundheitsökonomisch) attraktiver zu gestalten, muss bei den Einflussfaktoren der Präventionskosten angesetzt werden:

- Die Stratifizierung könnte verbessert werden, indem die Identifikation von profitierenden Bevölkerungsgruppen verbessert wird.

- Kosten von Präventionsinterventionen können durch Technologie (etwa durch verbesserte Screenings) oder auch durch Einstellungsänderungen (Sport und gesunde Ernährung nicht als notwendiges Übel) gesenkt werden.

- Soziale Kosten der Prävention wären durch beispielsweise niederschwellige Verfügbarkeit reduzierbar.

- Effizienzerhöhung ist etwa durch Vermeidung falsch positiver Ergebnisse möglich.

Einfluss auf die Kosten-Nutzen Analyse hat aber auch die kurative (rechte) Seite des oberen Modells. Prävention wird relativ günstiger, wenn die kurativen Interventionskosten steigen:

- Die Diskontrate könnte niedriger werden, d. h. der Gegenwartswert zukünftiger krankheitsbedingter Kosten steigt. Hierbei stellt sich die Frage, welche Diskontierung als „korrekt“ anzunehmen ist.

- Intangible Kosten von „verhinderbaren“ Krankheiten könnten verstärkt in die Kosten-Nutzen Rechnung einbezogen werden. Zu diesen zählen insbesondere die Kosten der „Unersetzlichkeit“ von Gesundheit.

- Ein höheres Pensionsantrittsalter, auf das sich die Gesellschaft wird einstellen müssen, erhöht die sozialen Kosten beim Eintritt von „verhinderbarer“ Krankheit.

- Produktinnovation und technologischer Fortschritt im medizinischen Bereich lässt die kurativen Kosten steigen. Demgegenüber stehen allerdings Effizienzsteigerungen im Gesundheitswesen, die diesem entgegen wirken können.

Die Evaluation von präventiven Maßnahmen bzw. die Bewertung ihrer Effektivität ist oft ungleich schwerer als bei kurativen Interventionen. Dies hängt u. a. mit der Schwierigkeit zusammen, eindeutige Kausalitäten zwischen Interventionen und Ergebnissen festzustellen, da komplexe Wirkungsketten der Präventivmaßnahmen sowie exogene Einflüsse zu beachten sind. Dies gilt im Speziellen, wenn es sich um „Maßnahmenbündel“ handelt. Zieht man beispielsweise Maßnahmen zur Rauchprävention heran, ist es schwierig, die Partialeffekte von Kampagnen, Rauchertelefon, Preiserhöhungen etc. einzeln zu eruieren. Die Durchführbarkeit von randomisierten Kontrollstudien (RCTs), wie sie im kurativen Sektor üblich sind, ist oft nicht möglich. Meist umfassen präventive Aktivitäten auch größere Teile der Bevölkerung, sodass nur aggregierte Daten für die Feststellung von Kausalbeziehungen zur Verfügung stehen. Des Weiteren entfalten Präventionsbemühungen oft erst nach längeren Zeiträumen eine Wirkung, was die Erfassbarkeit erschwert, und soziale Faktoren spielen eine weitaus größere Rolle als im kurativen Sektor. Dies zeigt sich auch durch Nicht-Linearitäten und „Thresholds“ der Reaktion auf präventive Bemühungen: Wirkungen werden oft erst ab einer gewissen Intensität festgestellt und führen zu starken Veränderungen nach einem gewissen Schwellenwert. Darüber hinaus sind Trends, die unabhängig von den Präventivinterventionen existieren, und Spillovers aus anderen gesellschaftlichen Sphären in der Analyse zu beachten.18

Die Erfassung von Präventionskosten ist aufwändig, und Kostenaufstellungen sind des Öfteren nicht verfügbar – so gibt es beispielsweise keine Krankheitskostenrechnung in Österreich. Berechnungen sind insbesondere bei sozialen und intangiblen Kosten methodisch anspruchsvoll und häufig mit Limitationen behaftet, die etwa aus der Abhängigkeit von anderen Datenquellen, die ihrerseits schon schlecht verfügbar sind, herrühren.

Ein Beispiel zur Modellierung der Mehrkosten durch Rauchen soll dies illustrieren:19

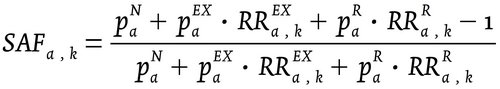

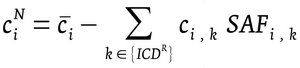

Zuvorderst ist eine Abschätzung der Zahl erkrankter bzw. gesundheitlich beeinträchtigter oder verstorbener Personen, welche auf die gesundheitsschädlichen Konsequenzen des Rauchens zurückzuführen ist, durchzuführen. Dies geschieht in der epidemiologischen Literatur häufig durch die Berechnung des Rauchen-attributablen Anteils (smoking-attributable fraction, SAF) an mit Rauchen assoziierten Krankheitsgruppen k:

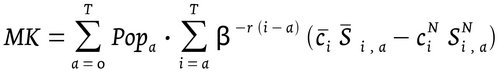

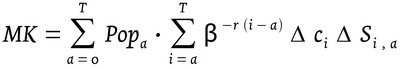

Die (direkten) medizinischen Kosten des Rauchens werden über den Lebenszyklus hin aggregiert.20 Hierbei setzen sich die Kosten aus der Personenanzahl einer bestimmten Altersgruppe sowie dem abdiskontierten Term der Gesundheitskosten von Rauchern und Ex-Rauchern (nach Alterskohorten) multipliziert mit ihren Überlebenswahrscheinlichkeiten zusammen:

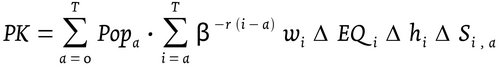

Die sozialen bzw. Produktivitätskosten werden zumeist mit einem „Humankapital-Ansatz“ (value-of-labour) berechnet. Dabei wird der (erwartete) zukünftige Produktivitätsverlust eines Erwerbstätigen durch Rauchen abgeschätzt und dem (erwarteten) zukünftigen Produktivitätsverlusts eines Nichtrauchers gegenübergestellt:

Die oben thematisierte Modellierung der Mehrkosten des Rauchens weist Schwächen in der Methodik als auch in der Datenverfügbarkeit auf:

- Für die Berechnung der SAF wären Inzidenzraten notwendig, häufig stehen aber nur Prävalenzraten zur Verfügung, die eine ungenaue Näherung darstellen.

- Beim Humankapitalansatz wird von Vollbeschäftigung ausgegangen. Diesem Problem könnte man mit der Friktionskostenmethode begegnen, die jedoch wiederum Nachteile bei der Datenverfügbarkeit mit sich bringt.

- Daten zur Morbidität sind nur unzureichend verfügbar. Mortalitätsraten, die zur Verfügung stehen, sind schlechte Annäherungen für Morbidität, da Arbeitsausfall, Invalidität, etc. auf letztere zurückzuführen sind.

- Invaliditätsdaten sind de facto unbrauchbar, da sie auf Neuzugängen zur Invaliditätspension beruhen, welche stark konjunkturell und politisch geprägt sind.

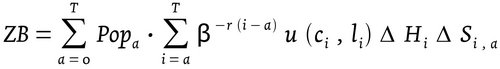

Die Messung von intangiblen Kosten ist mit einem „Zahlungsbereitschafts-Ansatz“ (value-of-life) möglich. Hier wird der Wert eines Individuums über seinen Lebenszyklus-Nutzen berechnet und erfasst analog zum Humankapitalansatz die Differenz zwischen Rauchern, Ex-Rauchern und Nicht-Raucher:21

Tatsächlich müsste die monetäre Bewertung des Nutzens aber durch Befragungsdaten ermittelt werden, wohingegen in konkreten Anwendungen zumeist nur Daten aus der Literatur oder dem Opportunitätskostenansatz dem Einkommen folgend verwendet werden.

Conclusio

Auf der individuellen Ebene zeigen sich komplexe Zusammenhänge und verschiedenste Einflussfaktoren, die die Nachfrage nach Prävention bestimmen und das Gesundheitsverhalten steuern. Für das (gesellschaftlich betrachtet zu) geringe Ausmaß an Prävention ist ex-ante Moral Hazard wahrscheinlich weniger bedeutend, als über viele Jahre in der Literatur vermutet wurde. Jüngere Erkenntnisse legen nahe, dass Prudence und nicht Risikoaversion das entscheidende Moment für die Höhe des Präventionsniveaus darstellt. Aus entscheidungstheoretischer Perspektive sind geringe Präventionsaktivitäten als durchaus rational zu betrachten, wenn die Krankheitswahrscheinlichkeit durch Prävention nicht ausreichend verkleinert wird. Erkenntnisse über endogene Präferenzen bieten darüber hinaus neue Ansätze und sollten in Zukunft stärker Beachtung finden: Anstatt in einer „ungesunden“ Gesellschaft Individuen nachträglich zu gesundem Verhalten anzuhalten, sollten langfristige Bemühungen erfolgen, gesundes Verhalten als „normal“ zu etablieren.

Die Kosten-Nutzen Bewertung von Präventionsmaßnahmen auf Gesellschaftsebene ist ungleich schwieriger als die Beurteilung der Nützlichkeit von kurativen Interventionen, was sich zu ungunsten ersterer auswirkt. Investitionen in den Präventionssektor sind daher schwieriger zu rechtfertigen, insbesondere können oft nicht die geforderten eindeutig positiven Nachweise der Wirkungen erbracht werden. Um die Wirkungen von Public Health Maßnahmen relativ zu kurativen Interventionen besser beurteilen zu können, müssen neben den medizinischen auch die sozialen und intangiblen Kosten von Krankheit in die Evaluationen einbezogen werden. Dafür braucht es einen erweiterten und qualitativ höherwertigen Datenstock, will man politikrelevante Entscheidungsunterstützung durch die Wissenschaft erreichen.

Referenzen

- Hier im Sinne von außerhalb des Menschen gemeint, d. h. auch die soziale Umwelt inkludierend.

- vgl. Franz S., Grundlagen des ökonomischen Ansatzes. Das Erklärungskonzept des Homo Oeconomicus, Working Paper, Universität Potsdam, Potsdam (2004)

- vgl. Kenkel D. S., Prevention, in: Culyer A. J., Newhouse J. P., Handbook of Health Economics Volume 1b, Elsevier, Amsterdam [u. a.] (2000), S. 1675-1720

- Gravelle H. S. E., Insurance and corrective taxes in the health care market, Journal of Economics (1986); Supplement 5: 99-120

- vgl. Zweifel P., Breyer F., Health Economics, Oxford University Press, New York (1997)

- z. B. Phelps C. E., Illness prevention and medical insurance, J Health Econ (1978); 13: 183-207

- Shavell S., On moral hazard and insurance, Q J Econ (1979); 93: 541-562

- vgl. Tolley G. S. et al., Valuing Health for Policy: An Economic Approach, University of Chicago Press, Chicago (1994)

- Cook P. J., Graham D., The demand for insurance and protection. The case of irreplaceable commodities, Q J Econ (1977); 91: 143-156

- Becker G. S., Murphy K. M., A theory of rational addiction, J Polit Econ (1988); 96: 675-700

- Dionne G., Eeckhoudt L., Self-insurance, self-protection and increased risk aversion, Econ Lett (1985); 17: 39-42

- Eeckhoudt L., Gollier C., Schlesinger H., Economic and Financial Decisions under Risk, Princeton University Press, New Jersey (2005)

- Kimball M. S., Precautionary saving in the small and in the large, Econometrica (1990); 58: 53-73

- Eeckhoudt L., Gollier C., The impact of prudence on optimal prevention, Econ Theory (2005); 26: 989-994

- Courbage C., Rey B., Prudence and optimal prevention for health risks, Health Econ (2006); 15: 1323-1327

- Shafrin J., Wiesen D., Why Aristotle didn’t get his flu shot. Experimental measures of Prudence and Prevention, (2009) jasonshafrin.com/papers/Prudence.pdf [22.07.2011]

- Hodgson G. M., What are institutions?, Journal of Economic Issues (2006); Vol XL, 1: 1-25

- vgl. s. a. Schmidhauser S. et al., Returns on Investment in Prevention and Health Promotion Measures in Switzerland. Review of methodological literature on economic evaluation of health promotion and prevention with focus on cost-benefit analysis, Zurich University of Applied Sciences Winterthur, Winterthur (2008)

- vgl. Pock M. et al., Volkswirtschaftliche Effekte des Rauchens. Eine ökonomische Analyse für Österreich, Institut für Höhere Studien, Wien (2008)

- Um den Lebenszyklus der jeweiligen Personengruppen zu bestimmen, lässt man die derzeitige Bevölkerung hypothetisch mit der aktuellen Sterblichkeit bis zum ihrem Tod weiterleben und erhält somit eine Längsschnittbetrachtung von Querschnittsdaten. Diese Betrachtung hat den Vorteil gesundheitliche Effekte von Rauchen akkurater ausmachen zu können als eine Momentaufnahme bei Querschnittsdesign.

- vgl. Murphy K., Topel R., The Value of Health and Longevity, J Polit Econ (2006); 114: 871-904

Dr. Thomas Czypionka

Institut für Höhere Studien

Stumpergasse 56, A-1060 Wien

thomas.czypionka(at)ihs.ac.at