Exzellenz und Leadership in der Altenpflege. Ein tugendethischer Ansatz

Zusammenfassung

Auf Basis der Leadership-Theorie werden nach der Systematik der Kardinaltugenden eine Reihe von Schlüsseltugenden erarbeitet, die eine Hilfe darstellen, um festzustellen, welche Haltungen für Pflegende im einzelnen notwendig sind, um auch in der geriatrischen Langzeitpflege eine exzellente Leistung zu erbringen. Zur Erreichung der Exzellenz ist aber neben der konkreten Pflegeorganisation bzw. dem Pflegeteam auch eine anspruchvolle Vision notwendig, die ihrerseits ein für die Entfaltung der notwendigen Tugenden/Haltungen notwendiges Missionsbewusstsein generiert.

Schlüsselwörter: Langzeitpflege, Tugendethik, Leadership

Abstract

On the basis of the leadership theory and in the frame of cardinal virtues it is possible to identify the attitudes, which ensure excellence in geriatric long-term care. This excellence can be achieved by an optimal structure of the concrete caregiving organisation, provided that its leaders have a well defined and ambitious vision, which may foster the development of the right virtues and attitudes by the staff and generates by them a conscience of mission.

Keywords: Longterm-Care, Ethics of Virtue, Leadership

1. Ethische Kompetenz in der Pflege

Vor rund 60 Jahren nannte der große Philosoph und Mediziner Karl Jaspers (1883 – 1869) zwei Säulen, auf denen das ärztliche Tun ruht: „einerseits auf der naturwissenschaftlichen Erkenntnis und dem technischen Können, anderseits auf dem Ethos der Humanität“.1 Diese Aussage trifft heute auf das pflegerische Tun vollinhaltlich zu: Für das richtige pflegerische Handeln ist nicht nur Fachwissen, sondern im besonderen Ausmaß auch Humanität notwendig, d. h. neben Fachkompetenz ist ethische Kompetenz gefordert. Während die Fachkompetenz in den Universitäten erworben wird, ist die ethische – so Jaspers – an die Persönlichkeitsbildung gebunden.

Der zeitgenössische amerikanische Arzt und Ethiker Edmund D. Pellegrino sieht die besonderen Merkmale des richtigen Handelns in den Berufen des Gesundheitswesen nicht viel anders als Jaspers 40 Jahre vor ihm, wenn er sagt, dass sie ein Gleichgewicht darstellen zwischen den beiden C’s, die lauten: competence und compassion (Fachkompetenz und Mitgefühl).2 Der gute Arzt und der gute Pfleger müssen ständig um einen rechten Ausgleich zwischen diesen beiden C’s bemüht sein. Sowohl eine competence ohne compassion als auch eine compassion ohne competence kämen einer Verfehlung der ärztlichen bzw. pflegerischen Tätigkeit gleich, da man gegen die Würde des Patienten bzw. des zu Pflegenden verstoßen würde. Fachkompetenz und ethische Kompetenz gehören auch im Pflegeberuf zusammengespannt.

Silvia Käppeli3 hat gezeigt, dass das angloamerikanische Konzept von „caring“ historisch im Begriff des Mit-leidens (compassion), einer existenziellen Anteilnahme, die die moralische und ethische Identität des Pflegeberufes begründet, verwurzelt ist. In der „Charta der im Gesundheitsdienst tätigen Personen“ wird ebenfalls Compassion als das im Ethos des Pflegeberufes Wesentliche betrachtet: „Wissenschaftliche und berufliche Fertigkeit genügt nicht, es bedarf der persönlichen Anteilnahme an der konkreten Situation des einzelnen Patienten.“4 Dem Ethos des Mitleidens werden in der Charta folgende Tugenden zugeordnet: Liebe, Verfügbarkeit, Aufmerksamkeit, Verständnis, Teilnahme, Wohlwollen, Geduld und Dialogbereitschaft.5

Mitleid ist eine Tugend, bezeichnet aber auch das gesamte Ethos der ärztlichen und pflegerischen Berufe und besteht somit aus einem Bündel von Tugenden, die in den verschiedenen Situationen zur Ausführung der richtigen Handlungen mit verschiedener Ausprägung zum Tragen kommen.

Im Folgenden geht es um die im Pflegeberuf ethische Kompetenz, speziell in der geriatrischen Langzeitpflege aus der Perspektive der Tugendethik. Es wird versucht, ein ideales Tugend- bzw. Charakterprofil zu skizzieren, das für die Exzellenz in der Berufsausübung, aber auch – aus ethischer Sicht ebenso wichtig – für die Sinnerfüllung (Glück) der tätigen Pflegeperson notwendig ist.

2. Pflegethik als Disziplin

2.1 Die Pflegewissenschaft

Pflege war immer eine Praxis, heute ist sie auch ein akademisches Wissensgebiet. Aus der medizinischen Hilfstätigkeit der Kranken- und Altenpflege hat sich in den vergangenen 60 Jahren die selbständige akademische Disziplin der Pflegewissenschaft entwickelt. Nachdem das spezifische pflegerische Handeln in der Praxis eine immer größer werdende Komplexität erreichte, setzte im vorigen Jahrhundert in vielen bedeutenden Pflegezentren, vornehmlich in den USA, eine Reflexion über die Pflege ein, die verschiedene Theorien entstehen ließ und allmählich zu einer wissenschaftlichen Systematisierung des pflegerischen Wissens geführt hat. Heute genießt die Pflegewissenschaft eine Anerkennung als voll entwickelte akademische Disziplin.

Das Pflegewissen umfasst viele verschiedene Domänen: Politik, Beratung, Verwaltung, Praxis, Forschung, Theorien, und Ausbildung.6 Die Reflexion in den letzten Jahrzehnten über die Pflege berührte auch ethische Aspekte des pflegerischen Handelns, was zur Entstehung einer neuen angewandten Ethik, der Pflegeethik, geführt hat.

2.2 Die Pflegeethik

Die Pflegepraxis umfasst eine Vielzahl von Situationen: Kranken- und Altenpflege, Krankenhauspflege, Pflege in Sonder- und Intensivstationen, Behindertenpflege, häusliche und institutionelle geriatrische Langzeitpflege, Pflege von dementen Personen, von Komapatienten, von Frühgeborenen usw. Im Krankenhaus besteht in der Akutpflege keine parallele Beziehung zum Arzt-Patient-Verhältnis, die diesem ähnlich ist, sondern eher eine Dreier-Beziehung zwischen Arzt-Pflegeperson-Patient, oder sogar eine Beziehung zu viert, wenn man die Angehörigen dazu nimmt. In diesem Beziehungsgeflecht nimmt die Pflegeperson eine zentrale Position ein, denn die Pflege begründet ein in die intimen Bereiche des Patienten eingehendes, mehr oder weniger dauerhaft, intensiv und stark emotional geprägtes Verhältnis, das neben Elementen der Patienten-Arzt-Beziehung auch ein Verhältnis des Patienten zu den Angehörigen einschließt.

Je nach Situation kommen verschiedene Pflegehandlungstypen zum Tragen, die sich von den medizinischen Handlungen, zu denen sie in mancher Hinsicht in komplementärer Beziehung stehen, meist klar unterscheiden. Im Krankenhaus sind pflegerische und ärztliche Handlungen noch stark aufeinander bezogen. Bei der häuslichen, familiären und besonders in der institutionellen, geriatrischen Langzeitpflege löst sich das pflegerische Tun weitgehend vom medizinischen Bezugsrahmen und übernimmt die Hauptrolle in der Fürsorge – persönliche Begleitung (coaching) – der bedürftigen Personen. Die Pflegeperson trägt jedenfalls in der Beziehung zu den Pflegebedürftigen eine immer stärker werdende Verantwortung, die sie mit dem Arzt und den zuständigen Angehörigen teilt. Darüber hinaus müssen nicht zuletzt aufgrund der hohen Spezialisierung in der Medizin und der Spaltung in viele Fachgebiete die Pflegenden, vor allem in Pflegezentren, für Integration und Vereinheitlichung der medizinischen Versorgung der Pflegebedürftigen Sorge tragen. Diese zunehmende Verantwortung der Pflege und die Entwicklung der Pflegewissenschaft haben zu einer spontanen ethischen Reflexion über die moralischen Dimensionen dieses komplexen systematisierten Handelns geführt, aus der schließlich eine angewandte Ethik, die Pflegeethik hervorgegangen ist.

Natürlich konnte die Pflegeethik aus dem reichen Fundus der bereits hochentwickelten medizinischen Ethik schöpfen. So wurden deren Hauptprinzipien – Menschenwürde, Autonomie, Wohlwollen, Schadensvermeidung und Gerechtigkeit – übernommen und auf das Spezifikum der Pflege angewandt. Darüber gibt es bereits zahlreiche Publikationen.

Die medizinische Ethik hat sich hauptsächlich als eine Sollensethik entwickelt. Durch Prinzipien, Maximen und Handlungsregeln legt sie die Kriterien zur Beurteilung dessen fest, was in einer konkreten Handlung das Gesollte ist. Sie operiert aus der Perspektive der dritten Person („man“): Das reflektierende Subjekt nimmt sich aus der Handlung heraus und stellt nur quasi als neutraler Beobachter fest, ob bei einem bestimmten Handlungstypus eine Handlungsmaxime zum Naturgesetz (Kantscher kategorischer Imperativ) erhoben werden kann. Diese Perspektive fokussiert nicht auf eine partikuläre Handlung in ihrer faktischen Geschichtlichkeit und gewissermaßen Einzigartigkeit, d. h. gebunden an eine handelnde Person mit einer bestimmten Biographie, die in einer beschreibbaren, realpraktischen Situation mit konkreter Absicht eine Entscheidung trifft, sondern im Mittelpunkt stehen die universell geltenden Normen oder Prinzipien, die zur sittlichen Beurteilung von idealtypischen Handlungen dienlich sind.7 Gerade im medizinischen Bereich will der Patient oder Pflegebedürftige aber nicht bloß nach allgemeinen Regeln, sondern entsprechend seiner konkreten Situation und seiner Bedürfnisse behandelt werden – was sowohl für Ärzte als auch für Pflegende eine besondere Herausforderung darstellt.

2.3 Die Pflegeethik als Tugendethik8

Der Ansatz der Tugendethik unterscheidet sich fundamental von der Sollensethik: Sie reflektiert aus der Sicht der ersten Person. In dieser Perspektive spielt die Vernunft die zentrale Rolle. Sie ist keine reine Vernunft, die glasklar immer erkennt, was nun das Gesollte ist, sondern ist stets in das affektive Vermögen der Menschen eingebettet – und damit auch für Fehleinschätzungen oder -urteile anfällig. Gefühle, Affekte müssen daher in rechter Weise in die ganze handelnde Person integriert werden: „Die vernunftgemäße Verfolgung natürlicher Neigung bedeutet die Integration einer jeden dieser Neigungen und ihrer Ziele in das Gesamtgefüge aller natürlichen menschlichen Neigungen, und dadurch auch ihre Hierarchisierung, Relativierung und wechselseitige In-Bezugsetzung.“9

Die Sollensethik stellt die Frage, was theoretisch in einer Situation zu tun ist, d. h. was das Gesollte ist; die Tugendethik stellt die Frage, was ich als handelndes Subjekt in einer bestimmten Situation, d. h. hier und jetzt, sozusagen im Ernstfall tun soll. Ich werde aber nur dann das Gesollte erkennen können, wenn ich jene Tugenden besitze, die für Erkenntnis und Handeln in der konkreten Situation notwendig sind. Wenn das Handlungssubjekt diese Tugenden nicht besitzt, wird die Person nur schwer mit einer Situation fertig werden (Praxis), selbst dann nicht, wenn ihr Prinzipien, Maximen oder Regeln (also die Theorie) bekannt sind. Für die Praxis ist also nicht nur die Prinzipienethik, sondern auch die Tugend-ethik sehr wichtig. Tugenden sind Fertigkeiten des handelnden Subjekts im Erkennen und in der Umsetzung des ethischen Sollens. Sie bilden den Kern der ethischen Kompetenz.

In der Pflegeethik wurde bis jetzt fast ausschließlich die Perspektive der dritten Person, also die Sollensethik, berücksichtigt.10 Der tugendethische Ansatz fand hingegen kaum Beachtung,11 was nicht verwundert, wenn man bedenkt, dass dies auch der Medizinethik widerfahren ist. Ausnahme ist das hervorragende gemeinsam von Edmund D. Pellegrino und David C. Thomasma verfasste Werk „The Virtue in Medical Practice“ (1993).12

Tugend kommt im Deutschen von taugen, tauglich sein für etwas. Der klassisch-griechische Ausdruck dafür ist areté, worin wiederum mitschwingt: Tüchtigkeit, Tauglichkeit, Vorzüglichkeit und Exzellenz. Der lateinische Terminus für Tugend, virtus, leitet sich von vir (lat. Mann) ab und bezeichnet: Tüchtigkeit, Mannhaftigkeit, Kraft, Stärke, Tapferkeit, gute Eigenschaft, Tugendhaftigkeit, Sittlichkeit.13

Für Aristoteles ist Tugend entscheidend am Weg zum „guten Leben“. Sie steht weder für Belastung noch Einengung der Vernunft oder gar Traurigkeit. Sie hat dagegen mit Wahrheit, mit Befreiung, mit Qualitätsliebe und mit dem Gelingen des Lebens zu tun. Sie ist der Weg zum Guten, ja, das Gute und die Freude selbst. Tugend ist – nach Aristoteles – jene stabile und feste Grundhaltung, „durch welche ein Mensch gut wird und vermöge derer er seine ihm eigentümliche Leistung gut vollbringt.“14

2.4 Exkurs in die allgemeine Tugendethik – Kultivierung der Vernunft und Kultivierung der Gefühle15

Nach der klassischen Tugendethik sind es also die Tugenden, die das operative Vermögen des Menschen vervollkommnen. Sie sind Fertigkeiten und Geschicklichkeit im Handeln, und sie konstituieren außerdem so etwas wie eine „zweite Natur“, die den Menschen dazu geneigt und zugleich geeignet machen, das Gute gut zu tun.

Die moralische Tugend ist die erworbene stabile Disposition und Neigung, bestimmte Arten von Handlungen mit Vollkommenheit, Treffsicherheit, Leichtigkeit und Spontaneität zu tun.16 Die moralischen Tugenden sind deshalb nicht nur Neigung zum Guten und die Befähigung dazu, sondern auch immer Qualitätsliebe im Sinne einer Prädisposition, das Gute mit Freude zu tun. Mit einem Wort: Sie sichern die Handlungsqualität des Menschen. Obwohl es sehr unterschiedliche moralische Tugenden gibt, bilden sie eine Einheit (connexio virtutum), sodass die Handlung nur dann gut (tugendhaft) ist, wenn sie allen in der Handlung geforderten Tugenden gemäß durchgeführt wird. In der Pflege würde das etwa bedeuten: Die gute pflegerische Handlung muss nicht nur fachgerecht, sondern auch respekt- und liebevoll, rechtzeitig und pünktlich, sauber und feinfühlig usw. verrichtet werden. Die Liste aller in der pflegerischen Tätigkeit geforderten Fähigkeiten und Tugenden könnte unendlich fortgesetzt werden,17 wie ein Verzeichnis von Handlungstypologien in der Pflege. So gesehen wäre es praktisch unmöglich, auf alle Tugenden zu achten, auf die es ankommt. Bedeutet das aber, dass ein Handeln gemäß den Tugenden somit Utopie wäre – eine schöne, aber in der Praxis undurchführbare Theorie? Dem ist nicht so, denn die erwähnte innere Einheit der Tugenden führt zur Systematik der vier Kardinaltugenden, die bereits in der antiken Philosophie erarbeitet wurde.

Wie werden diese Kardinaltugenden begründet? In der Vernunft und in der Sinnlichkeit sind die Handlungsantriebe der Menschen zu finden. Demnach werden in der klassischen Anthropologie über geistige operative Vermögen (Vernunft und Wille) und sinnliche Vermögen (sinnliche Antriebe und Gefühle im allgemeinen) unterschieden. Das sinnliche operative Vermögen kann in sinnliches Begehren (Tendenz zu haben und zu besitzen) und sinnliches Streben (Tendenz etwas zu erreichen bzw. zu widerstehen) unterteilt werden. Somit hat der Mensch vier Antriebszentren: Vernunft, Wille, sinnliches Begehren und sinnliches Streben. Diese vier Vermögen werden von je einer Kardinaltugend vervollkommnet: Die Vernunft durch die Weisheit, der Wille durch die Gerechtigkeit, das sinnliche Begehren durch die Mäßigkeit und das sinnliche Streben durch den Starkmut.

Die Klugheit – recta ratio agibilium18 (das Handeln nach der rechten Vernunft) vervollkommnet die Vernunft. Aber der Mensch ist nicht nur Vernunft. Die Vernunfturteile eines Menschen stehen immer in einem Zusammenhang mit Akten der sinnlichen Wahrnehmung und dem sinnlichen Strebevermögen – und diese „Prämissen“ praktischer Vernunfturteile können fehlerhaft sein.19 Die drei anderen Kardinaltugenden vermag der Mensch zu entwickeln, indem er seinen eigenen Neigungen und seinem eigenen Streben mit Vernunft begegnet. Wenn der Mensch seinem Willen vernünftig begegnet, sodass er auch das Wohl der Mitmenschen und nicht nur das eigene anstrebt, dann entsteht Gerechtigkeit, die Vervollkommnung des Willens.20 Mäßigkeit, die Vervollkommnung des sinnlichen Strebevermögens, entfaltet sich dadurch, dass der Mensch mit Vernunft der Anziehungskraft begegnet, die von den sinnlich-wahrnehmbaren Dingen ausgeht. Tapferkeit bzw. Starkmut, die Vervollkommnung des Mutes, entsteht, wenn der Mensch den Triebkräften, mit denen er nach schwierigen Dingen strebt bzw. Gefahren widersteht, vernünftig begegnet. In jedem Fall geht es darum, unsere Natur so effizient zu „regeln”, dass wir mit der für die Tugend charakteristischen Natürlichkeit das Gute tun, eine Natürlichkeit, die der Ordnung der Vernunft folgt.

Alle anderen moralischen Tugenden lassen sich diesen vier Grundtugenden als deren Bestandteil bzw. als verwandte Tugenden zuordnen. Wie bereits erwähnt besteht zwischen allen Tugenden eine innere Einheit und eine Systematik, die von der Tugend der Klugheit gesichert wird,21 so dass eine Handlung nur Akt einer Tugend, d. h. erst tugendhaft sein kann, wenn sie gegen keine andere Tugend steht. Diese Systematik der Tugenden soll anschließend im Abschnitt 3.4. beim Tugendprofil der Pflege gezeigt werden.

3. Das Tugendprofil in der geriatrischen Langzeitpflege

3.1 Die Anforderungen der geriatrischen Langzeitpflege

Im Abschnitt 2.1. wurde bereits erwähnt, dass die geriatrische Langzeitpflege menschlich und ethisch anspruchvollere Herausforderungen für Pflegepersonen darstellen als die Akutpflege. Letztere fokussiert methodisch auf die zu pflegende Person in Hinblick auf ihre Krankheit und den Heilungsprozess, sie ist prinzipiell zeitlich begrenzt. Ganz andere Anforderungen für die Pflegenden stellt die institutionelle geriatrische Langzeitpflege dar, die auf die Ganzheit der Person ausgerichtet ist und mit dem Tod des Pflegebedürftigen endet. In der Regel geht man ins Pflegezentrum nur dann, wenn man muss, eher widerwillig. Es ist für die Betroffenen eine Lösung letzter Wahl, d. h. eine, die nur dann gewählt wird, wenn es anders nicht geht, wobei dies durch den Co-Faktor Angehörige meist mitbestimmt ist und nicht selten die Einsicht beim Betroffenen dazu fehlt.

Mit dem Eintritt in ein Zentrum geriatrischer Langzeitpflege ändert sich das räumliche und personelle Lebensumfeld des Pflegebedürftigen radikal,22 sie ist gekoppelt an den Verlust vertrauter Dinge und bedeutet eine Einschränkung der Privatsphäre. Das Pflegeereignis wird zur Mitte der letzten Lebensphase, und die Pflegenden werden zur unmittelbaren Bezugsperson, von denen die Bewohner Geborgenheit, Sicherheit und Sinnvermittlung erwarten dürfen. Die Fürsorgeaufgaben in den geriatrischen Pflegezentren gehen natürlich weit über eine reine Körperpflege hinaus. Sie umfassen praktisch alle personalen Vollzüge der Bewohner, die allmählich insgesamt weniger werden. Schwerdt hat diese Situation auf den Punkt gebracht: „Die Altenhilfeinstitution und die darin beschäftigten und wohnenden Menschen bilden weitgehend die mikrostrukturellen und ökologischen Lebensbedingungen der dort lebenden Menschen. Der Pflegebedarf der älteren Menschen, die in einen Pflegebereich einziehen, wird integriert in den Lebensvollzug des Pflegebereichs insgesamt“.23

Wenn man die Pflegebeziehung als eine interpersonelle Beziehung, als eine dialogische Beziehung von Mensch zu Mensch auffasst, d. h. wenn man die Würde des jeweils anderen Menschen beachtet, sein Selbstbestimmungsrecht ernst nimmt und nicht der Versuchung erliegt, dieses Recht aufgrund des reduzierten mentalen bzw. körperlichen Status der Bewohner zu relativieren, stellen die Kommunikation und die Implementierung von oft nicht nachvollziehbaren Wünschen der Pflegebedürftigen hohe Ansprüche an die Management- und Führungsqualität der Pflegepersonen. Hohe Geschicklichkeit, Kreativität und Empathie sind notwendig, um diese Wünsche zu erkennen, Wirklichkeit werden zu lassen oder sie zur Zufriedenheit des Bewohners alternativ so umzulenken, dass sie sich in realisierbare Ziele verwandeln.

Dies hat nichts mit Manipulation zu tun, sondern mit empathischer Begleitung. Die Pflegeperson in geriatrischen Langzeitpflegeeinrichtungen wird zum Begleiter, Coach und Helfer von Menschen, die zum Teil nicht mehr nach einer nachvollziehbaren Logik handeln wollen.

Diese hohe Kompetenz ist zunächst von der Führung des Pflegeteams gefragt, damit die Zusammenarbeit innerhalb des Teams zum Wohl der Bewohner gut funktioniert, aber auch von den einzelnen Teammitgliedern, damit sie die Bewohner, die mehr oder weniger körperlich und mental eingeschränkt sind, empathisch, d. h. auch mit großem Respekt vor ihrem Selbstbestimmungsrecht in einer Atmosphäre des Vertrauens, der Geborgenheit und der Sicherheit begleiten und ihnen trotz aller Widrigkeiten einen Sinn für ihren letzten Lebensabschnitt vermitteln können.

Die Pflegebeziehung hat etwas mit Führung zu tun, kann aber nicht auf eine reine Führungsfunktion reduziert werden, weil der Geführte kein Objekt, sondern eine Person ist, die sich ihrerseits auch der Beziehung öffnen muss. Wenn das Führen auch gleichzeitig ein Dienen ist, wird die Pflegebeziehung zum Dialog und damit die Asymmetrie überwunden. Ohne Dialogbereitschaft24 von beiden Seiten gibt es weder menschliche Beziehung noch Führung. Führen und Geführt-Werden ebenso wie Dienen und Sich-dienen-Lassen stellen an sich asymmetrische Rollen in einer Beziehung dar. Geführt-Werden muss nicht mit einem Verlust oder Verzicht des Selbstbestimmungsrechts einhergehen, wenn der Geführte selber darüber entscheiden kann, wem, wann und wie er folgt.25 Asymmetrien und Abhängigkeiten sind die Folge von der natürlichen, aber auch der sozial bzw. arbeitsteilig bedingten ungleichen Verteilung von Begabungen und Fähigkeiten unter den Menschen einer Gesellschaft. Asymmetrien und Abhängigkeiten sind mit unterschiedlicher Prägung eine Konstante in den menschlichen Beziehungen unter ganz gesunden und normalen Menschen, in der Familie, in der Arbeitswelt, in der Freizeit und sind per se für die Partner in der Beziehung weder aufwertend noch abwertend.

Es mag etwas seltsam anmuten, den Pflegeberuf aus der Sicht der Menschenführungskompetenz beleuchten zu wollen, ganz besonders dann, wenn man damit eine Brücke zur ethischen Kompetenzanforderung bauen will. Aber gerade die im vergangenen halben Jahrhundert in der Managementwissenschaft stark entwickelte allgemeine Leadership-Theorie bietet einen wertvollen Ansatz, um festzumachen, welche Kompetenzdimensionen und ethische Haltungen (Tugenden) bzw. charakterliche Eigenschaften bei der Menschenführung auch in der Pflegebeziehung besonders gefordert sind.

3.2 Exkurs über die Leadership-Theorie

Leadership kann ganz allgemein als ein interaktiver, dynamischer Prozess zwischen einem Individuum und einer Gruppe beschrieben werden, um gemeinsamen ein Ziel zu erreichen.26 Die Leadership-Idee schließt allerdings prinzipiell jede autoritäre Menschenführungsstrategie aus. Leadership zielt auf „empowerment“, d. h. Delegierung von Verantwortung und Förderung von Fähigkeits- und Kompetenzsteigerung in den Mitgliedern der Gruppe, im Pflegewohnbereich z. B. sowohl jene der Pflegepersonen als auch der Bewohner. Der Leader geht voran und begleitet die Individuen der Gruppe, motiviert, unterstützt sie und leitet sie an, damit jeder einen Beitrag zu Erreichung des gemeinsam angestrebten Zieles leistet. Die einzelnen Mitglieder der Gruppe pflegen Beziehungen untereinander und geben ihr Feedback an den Gruppenleader weiter. Leadershipkompetenz muss nicht nur der Gruppenleader tragen, sondern jeder ist zu Leadership auf seiner Ebene berufen.27

Die Welt der Organisationen hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. In der Managementtheorie wurden die verschiedenen Phasen und die dazu gehörigen Menschenführungsmethoden beschrieben und analysiert. Grob gesprochen gibt es drei Organisationstypen, die sich allmählich entwickelt haben, aber auch koexistieren können.28 Am Anfang standen hierarchische, autoritär geführte Organisationen, mit starren Strukturen und Regeln. Es gab nur eine Spitze, die alles entscheidet und konkrete Aufgaben (Tasks) anordnet (Management by tasks).

| Organisation | Management |

|---|---|

| hierarchisch | by tasks |

| professionell | by objectives |

| kompetent | by competencies |

Daraus entwickelte sich mit der Zeit die professionelle Organisation mit vereinfachten Prozessen und zunehmender Flexibilität. Die Untergebenen sind nicht reine Befehlsempfänger, die ihre Tasks ausführen, sondern sie stellen selbst Ziele (objectives) auf. Dieser Managementstil (by objectives) setzt auf Delegieren. Die erwartete Haltung des Arbeitnehmers ist eine proaktive: Gefragt sind Selbstständigkeit und Freiheit. Der Arbeitnehmer wird nicht mehr Untergebener, sondern Mitarbeiter genannt.

Die kompetente Organisation ist eine weitere Entwicklung der professionellen. Man erkannte, dass die exzellente Organisation Exzellenz in allen Kompetenzbereichen und auf allen Ebenen braucht. Exzellent ist nicht mehr eine Qualität, die exklusiv vom Manager gefordert wird, sondern auch von den Mitarbeitern, die zur Verantwortung fähig sind. Der Mitarbeiter wird zum Mitglied des Teams. Seine Haltung ist mehr als proaktiv, sie ist kooperativ.

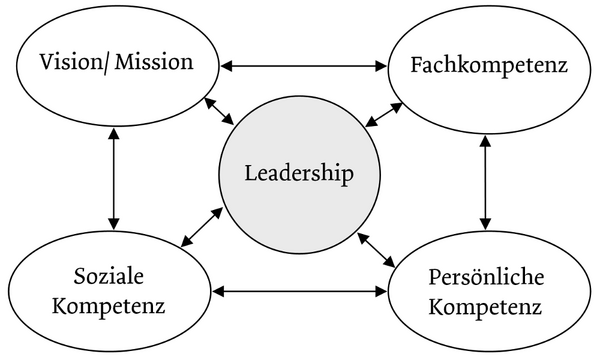

Die wesentliche Voraussetzung einer kompetenten Organisation ist das Vorhandensein einer Vision und eines Missionsbewusstseins (siehe Abbildung 1). Davon wird noch im Abschnitt 3.5. die Rede sein. Für kompetente Organisationen ist ein Leadership-Typus gefragt, der von Cardona und Garcia-Lombardia competencies based Leadership29 genannt wird, während Norhouse von Skills based leadership30 spricht. Beide Konzepte unterscheiden sich nicht wesentlich voneinander: Leadership definiert sich über spezifische Kompetenzbereiche.

Welche Kompetenzbereiche (skills) sind für die Menschenführung in den kompetenten Organisationen notwendig? Darüber findet man bei Cardona und Garcia-Lombardia eine ausführlichere Vorstellung von drei Kompetenzbereichen des Leaders: fachliche, soziale und persönliche Kompetenz. Für jeden Bereich werden unterschiedliche Kompetenzdimensionen genannt, insgesamt 25, wobei sechs dem Bereich der fachlichen Kompetenz und sechs dem Bereich der sozialen Kompetenz zugeordnet werden. Der persönliche Kompetenzbereich wird in einen externen Bereich (sechs Dimensionen) und einen internen Bereich (sieben Dimensionen) unterteilt.

| Fachkompetenz | Soziale Kompetenz | ||

|---|---|---|---|

| Externe | Interne | ||

| Geschäftstalent | Kommunikation | Initiative | Kritikannahmebereitschaft |

| Organisation | Konfliktmanagement | Optimismus | Selbsterkenntnis |

| Ressourcenmanagement | Charisma | Zielstrebigkeit | Lernfähigkeit |

| Kundenausrichtung | Delegation | Zeitmanagement | Decisison making |

| Vernetzung | Coaching | Informationsmanagement | Selbstkontrolle |

| Verhandlung | Teamarbeit | Stressmanagement | Emotionale Balance |

| Integrität | |||

Tabelle 2 zeigt, welche Kompetenzen den drei bzw. vier Kompetenzbereichen zugeschrieben werden können. Im Anhang werden diese einzelnen Kompetenzen in Anlehnung an Cardona und Garcia-Lombardia definiert.

3.3 Leadership als ethische Kompetenz

Sowohl die fachliche als auch die soziale und persönliche Kompetenz enthalten zwei Komponenten. Zunächst ein Können, d. h. eine Fertigkeit, Geschicklichkeit, Virtuosität. Dazu kommt als zweite (ethische) Komponente die Haltung, mit der dieses Können richtig angewendet wird. Dazu ein Beispiel: Der gute, kompetente Schlosser ist nicht derjenige, der sein Handwerk dafür verwendet, Safes zu knacken (was ihn zu einem „kompetenten“ Verbrecher machen würde), sondern derjenige, der durch sein Können, d. h. durch Anbringung der richtigen Schlossvorrichtungen, die Sicherheit seiner Kunden im Blick hat. Man kann also die Gleichung aufstellen: Kompetenz = Fertigkeit (Fachkönnen) + Haltung (Tugend).

Nicht in allen Kompetenzbereichen hat die ethische Komponente (Haltung oder Tugend) das gleiche Gewicht. Bei der Fachkompetenz spielt die Haltung, also die Ethik, sicher eine, wenn auch untergeordnete Rolle. Bei der sozialen Kompetenz haben die Tugenden eine größere Bedeutung, die persönliche Kompetenz besteht fast ausschließlich aus ethischen Haltungen. Es kann also als wesentlich betrachtet werden, diesen zwei letzten Kompetenzbereichen Tugenden zuzuordnen. Die konkrete Zuordnung ist gut begründbar, aber zugleich Ermessenssache. Es wurde hier versucht, vielen von den Hauptvertretern von Leadershiptheorien31 gelieferten Anregungen für Zuordnungen zu folgen und zugleich auf die Publikationen der Ethik der Pflege32 Bezug zu nehmen.

a) Bereich „Soziale Kompetenz“

| Kommunikation | Empathie, Dialogbereitschaft |

|---|---|

| Konfliktmanagement | Gerechtigkeit, Besonnenheit |

| Charisma | Großmut, Freude, Optimismus |

| Delegation | Dialogbereitschaft, Vertrauen |

| Coaching | Empathie, Nächstenliebe, Verfügbarkeit |

| Teamarbeit | Loyalität, Duldsamkeit, Teilnahme |

Die unverifizierbare Hypothese, dass in diesem Bereich die Haltung zwischen 40 und 60 % der Kompetenz ausmacht, ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als eine in der Erfahrung verankerte Intuition.

b) Bereich „Externe Persönliche Kompetenz“

| Initiative | Weisheit, Großmut |

|---|---|

| Optimismus | Optimismus, Wohlwollen |

| Zielstrebigkeit | Weisheit, Mut, Fleiß |

| Zeitmanagement | Ordnung, Gerechtigkeit |

| Informationsmanagement | Wachsamkeit, Besonnenheit |

| Stressmanagement | Gelassenheit, Selbstbeherrschung, Geduld |

Intuitiv machen die Haltungen zwischen 60 und 80 % der Kompetenz in diesem Bereich aus.

c) Bereich „Interne Persönliche Kompetenz“

| Kritikannahmebereitschaft | Demut, Wahrhaftigkeit, Lernfähigkeit |

|---|---|

| Selbsterkenntnis | Weisheit, Demut, Wahrhaftigkeit |

| Lernfähigkeit | Lernfähigkeit, Aufmerksamkeit, Geduld |

| Decision Making | Sachbezogenheit, Aufmerksamkeit, Flexibilität |

| Selbstkontrolle | Selbstbeherrschung, Gelassenheit, Geduld |

| Emotionale Balance | Besonnenheit, Tapferkeit, Mitleid |

| Integrität | Gerechtigkeit, Standhaftigkeit, Bescheidenheit |

Als unverifizierbare Hypothese könnte intuitiv die Annahme gelten, dass in diesem Bereich die Haltung zwischen 80 und 90 % der Kompetenz ausmacht.

Ethik ist keine exakte Wissenschaft, man kann Tugenden nicht quantifizieren. Und doch müssen die Qualifikationsmerkmale für eine Leadershipaufgabe (Menschenführung) genügend ausgeprägt sein. Cardona und Garcia Lombardia postulieren, dass der Ausweis von Leadershipqualitäten des Kompetenzprofils ein Minimum an Bedingungen erfüllen muss. Dazu stellen sie zwei Regeln auf:33

- Alle drei Kompetenzbereiche müssen in allen Dimensionen ausreichend entwickelt werden. Dies bedeutet auch, dass die entsprechenden Tugenden auch genügend ausgeprägt sein müssen. Es würde nicht genügen, dass einige Kompetenzen bzw. Tugenden hervorragend vertreten sind, während andere fehlen.

- Der interne persönliche Kompetenzbereich muss besonders ausgeprägt sein. Dieser ist der wesentliche Bereich in Hinblick auf die Leadershipaufgaben.

3.4 Die soziale und persönliche Kompetenz im Pflegeteam

Fasst man die Haltungen des sozialen und des persönlichen Kompetenzbereiches zusammen, so ergibt sich folgende Tugendliste als Tugendprofil in der Langzeitpflege: Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Besonnenheit, Sachbezogenheit, Wohlwollen, Geduld, Selbstbeherrschung, Empathie, Wahrhaftigkeit, Ausdauer, Gelassenheit, Aufmerksamkeit, Verfügbarkeit, Mut, Demut, Lernfähigkeit, Loyalität, Standhaftigkeit, Flexibilität, Wachsamkeit, Dialogbereitschaft, Großmut, Fleiß, Ordnung, Nächstenliebe, Mitleid, Freude, Vertrauen, Duldsamkeit, Optimismus.

Diese 32 Haltungen können auch in der Systematik der Kardinaltugenden34 wie in Tabelle 6 geordnet werden.

| Weisheit | Gerechtigkeit | Tapferkeit | Besonnenheit |

|---|---|---|---|

| Sachbezogenheit | Wohlwollen | Geduld | Selbstbeherrschung |

| Empathie | Wahrhaftigkeit | Ausdauer | Gelassenheit |

| Aufmerksamkeit | Verfügbarkeit | Mut | Demut |

| Lernfähigkeit | Loyalität | Standhaftigkeit | Bescheidenheit |

| Wachsamkeit | Dialogbereitschaft | Großmut | Fleiß |

| Ordnung | Nächstenliebe | Mitleid | Freude |

| Flexibilität | Vertrauen | Duldsamkeit | Optimismus |

3.5 Vision und Mission in der Pflege

Die Mission ist die Umsetzung der Vision. Sie bestimmt, welche Kompetenzen und daher welche Tugenden vonnöten sind. In der Leadership-Theorie geht man davon aus, dass Leadership die Organisation zur größtmöglichen Exzellenz führen soll. Das heißt, dass die exzellente Organisation ein anspruchsvolles, hervorragendes, aber erreichbares Ziel benötigt. Die primäre Aufgabe der effizienten Menschenführung der exzellenten Organisation ist es, eine gemeinsame Vision zu entwickeln,35 die ein attraktives Zukunftsbild enthält, vom Team als Herausforderung angesehen wird und jedem im Team einen selbstständigen Handlungsspielraum gibt.36 Jeder im Team soll sich mit der Vision identifizieren und ihre Umsetzung als sinnerfüllende Herausforderung ansehen (Mission). Damit bekommen die Teammitglieder eine ganz wichtige, transzendente Motivation,37 d. h. sie erkennen ihren Einsatz als Beitrag zum Gemeinwohl, als sinnvolle Gestaltung des Lebens anderer Menschen. Diese Motivation ist im Pflegeberuf wie auch im Allgemeinen bei sozialen Berufen besonders wichtig. Denn bedauerlicherweise genießen diese Berufe in der Gesellschaft und speziell auf dem Markt (siehe Entlohnung) nicht das Ansehen, das ihnen auf Grund der großen menschlichen und ethischen Anforderungen gebühren würde.

Ohne eine letztlich transzendente Motivation würde niemand diese Berufe ergreifen. Andere Motivationsarten wie die äußeren (Entlohnung) und die inneren (Lernen, Selbstverwirklichung und dgl.) werden natürlich auch immer in der Organisation wirksam.38

Eine Vision besteht im Wesentlichen aus Prinzipien und Grundsätzen, die umgesetzt werden sollen, bzw. auch aus konkreten Realisierungen, die angestrebt werden. Jede Vision hat also zwei Ebenen; die ideelle und die materielle Zielsetzung. Die erste Ebene ist die tugendethisch relevantere.

Auf der ideellen Ebene können die Visionen von Langzeitpflege anthropologisch, theologisch und pragmatisch grundgelegt werden. Pragmatische Elemente sind ethisch weniger relevant und können allein keine Vision ausmachen. Es sind einfach mehr oder weniger populäre, modische, zeitgeistige, öffentlichkeitswirksame Zukunftsperspektiven oder Slogans wie etwa „Wellness im Alter“ – was für Nicht-Betroffene öffentlichkeitswirksam ist, für Pflegepersonen und Pflegebedürftige lässt sich daran aber keine zukunftsträchtige Vision anknüpfen.

Ein gutes Beispiel einer anthropologisch fundierten Vision der Altenpflege ist der gelungene Ansatz von R. Schwerdt, die „Dialogische Anthropologie“ von Martin Buber auf den Bereich der Altenpflege anzuwenden. Schwerdt zufolge lässt sich eine auf ethische Kompetenz von Pflegepersonen in einer auf dem dialogischen Ansatz basierende Vision der Pflegebeziehung durch eine Reihe von Tugenden festmachen: Die Tugend der Dialogbereitschaft39 wird auch dem Rang nach an erste Stelle gesetzt, darüber hinaus werden Mut und Tapferkeit,40 Flexibilität,41 Kreativität,42 Askese,43 Maß44 und Demut45 als besonders wichtig identifiziert, wobei die Autorin keineswegs eine erschöpfende Liste aufstellen will.

In einer säkularen Gesellschaft scheinen theologische und religiöse Elemente im Allgemeinen in Visionen der Organisationen, konkret auch in der Altenpflege, immer weniger Bedeutung zu haben. Damit beschneidet man sie jedoch ihrer historischen Wurzeln, denn in der Geschichte der Pflege waren und sind sie von entscheidender Bedeutung,46 was wohl auch für die Zukunft wichtig sein wird. In der stark vom Christentum geprägten abendländischen Kultur wurde die transzendente Dimension im Menschen einerseits durch den biblischen Gedanken der Gottesebenbildlichkeit und anderseits durch das doppelte Gebot der Liebe – Gottesliebe und Nächstenliebe – bestimmt. Vorbilder und Ordensgründer wie der heilige Johannes von Gott (1495 – 1550, Gründer der Barmherzigen Brüder), der heilige Vinzenz von Paul (1581 – 1660, Gründer der Barmherzigen Schwestern), die selige Mutter Teresa von Kalkutta (1910 – 1997, Gründerin der Missionarinnen der Nächstenliebe), sowie Institutionen wie Diakonie und Caritas haben über Jahrhunderte mit ihrem Geist, Vorbild und ihren Visionen die Pflege geprägt. Im Zentrum dieser theologischen Visionen und ihrer Umsetzung in der Krankenpflege steht die Tugend der Liebe (Caritas) mit ihrer Ausrichtung auf Gott und auf den Nächsten in ein und derselben Handlung: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“47

Die Asymmetrie der Pflegebeziehung wird dadurch religiös überwunden:

Der Alte, Hilfsbedürftige tritt als Stellvertreter Gottes dem Helfer gegenüber, der seinerseits, wenn er die Herausforderung der Begegnung annimmt, im Übermaß beschenkt wird. Der christliche Glaube gibt dem gläubigen Helfer eine starke, reale Motivation. Käppeli stellt allerdings zumindest theoretisch dieses „überweltliche Transzendieren“ auf die gleiche Wirkungsstufe mit dem „innerweltlichen Transzendieren“, das sich auch als Schritt vom Eigeninteresse hin zur Aufmerksamkeit gegenüber und zur Anteilnahme am Schicksal anderer Menschen zeigt.48 „Wo sich die von religiös motiviert Pflegenden praktizierten Attribute des mit-leidenden Gottes nicht unterscheiden von pflegerischen Haltungen und Verhaltensweisen, die nicht religiös motiviert sind, scheint das Heilige und das Gute identisch zu sein.“49

Eine in der christlichen Anthropologie und Theologie fundierte Vision, die im Wesentlichen auf der Achtung der Menschenwürde, der Nächstenliebe und dem Mitleid basiert und außerdem das Konzept des Leaderships in der Pflege umsetzen will, könnte beispielsweise folgende sieben Kompetenzen in den Vordergrund stellen: Kommunikation, Charisma, Coaching, Optimismus, emotionale Balance, Kritikannahmebereitschaft und Integrität.

Für die dazu gehörende Mission könnte man obiger Einteilung folgend 16 Tugenden in den Vordergrund eines Tugendprofils stellen: Empathie, Dialogbereitschaft, Großmut, Freude, Optimismus, Nächstenliebe, Verfügbarkeit, Wohlwollen, Besonnenheit, Tapferkeit, Mitleid, Demut, Wahrhaftigkeit, Lernfähigkeit, Gerechtigkeit, Standhaftigkeit.

Anhang50

Definitionen

Fachkompetenz

Geschäftstalent: Fähigkeit, die Herausforderungen zu entdecken und die Chancen auszunützen, die im Wettbewerb liegen

Organisatorische Begabung: Fähigkeit, ständig das Ganze der Organisation und deren Struktur im Auge zu behalten, um zu erreichen, dass die Teile miteinander für das Ganze arbeiten

Ressourcemanagement: Fähigkeit, Ressourcen optimal (ökonomisch, effektiv und im richtigen Tempo) zu nutzen, um die erwünschten Ergebnisse zu erhalten

Bewohnerausrichtung: Fähigkeit, die Bewohner zufriedenzustellen, auf ihre Wünsche und Anregungen prompt zu reagieren

Vernetzung: Fähigkeit, ein weites Beziehungsnetz mit Schlüsselpersonen innerhalb der Organisation und mit anderen Organisationen aufzubauen

Verhandlungstalent: Fähigkeit, in Verhandlungen Win-Win-Situationen zu erreichen

Soziale Kompetenz

Communication: Fähigkeit, zuzuhören, zu vermitteln und gute Ideen durchzusetzen

Conflict Management: Fähigkeit, menschliche Konflikte zu diagnostizieren, zu behandeln und sie rasch zu lösen, bevor es in den persönlichen Beziehungen zu bleibenden Schäden kommt

Charisma: Fähigkeit, das zwischenmenschliche Vertrauen zu stärken, den Mitarbeitern Sinn in ihre Arbeit zu vermitteln, sie zur Erreichung ihrer Ziele zu motivieren

Delegation: Fähigkeit sicher zu stellen, dass die Mitarbeiter über sämtliche Informationen und Ressourcen verfügen, die sie benötigen, um selbstständig die notwendigen Entscheidungen zur Erreichung ihrer Ziele zu treffen

Coaching: Fähigkeit, jedem Mitarbeiter zu helfen, sein Potential nach und nach zu entwickeln

Teamarbeit: Fähigkeit, ein kollegiales Klima zu schaffen, das von Vertrauen, Kommunikation und Zusammenarbeit geprägt ist

Externe – personale Kompetenz

Initiative: Fähigkeit, proaktiv Neuerungen / Veränderungen mit Freude, Schwung und Verantwortung zu initiieren, voranzutreiben und durchzusetzen

Optimismus: Fähigkeit, die positive Seite der Dinge zu sehen, Probleme und Schwierigkeiten als Herausforderungen

Zielstrebigkeit: Fähigkeit, sich und anderen hohe Ziele zu setzen und sie eisern zu verfolgen

Zeitmanagement: Fähigkeit, die richtigen Prioritäten zu setzen, die Zeit den Prioritäten entsprechend einzuteilen und die Tätigkeiten in der vorgesehenen Zeit zu erledigen

Informationsmanagement: Fähigkeit, rasch und effizient die für die zu lösenden Aufgaben relevanten Informationen zu identifizieren

Stressmanagement: Fähigkeit, sich in spannungsgeladenen und kritischen Situationen in der Hand zu haben, ruhig und gelassen zu arbeiten

Interne personale Kompetenz

Kritikaufnahmebereitschaft: Fähigkeit, Kritik zu akzeptieren und ernst zu nehmen

Selbsterkenntnis: Fähigkeit, die eigenen Stärken und Schwächen auf persönlicher und professioneller Ebene zu identifizieren

Lernfähigkeit: Fähigkeit, sich im Verhalten zu verbessern: die Stärken zu stärken und die Schwächen zu beheben

Decision Making (Entscheidungsfreudigkeit): Fähigkeit, Probleme rasch zu durchschauen, Ursachen zu erkennen, Alternativen auszuarbeiten und Maßnahmen zu setzen

Selbstkontrolle: Fähigkeit, gemäß den eigenen Werten zu handeln, ohne den leichteren Weg zu nehmen oder Dinge zu verkomplizieren

Emotionale Balance: Fähigkeit, in jeder Situation mit den richtigen Gefühlen angemessen zu reagieren

Integrität: die Fähigkeit, korrekt und fair in jeder Situation zu denken und zu handeln

Referenzen

- Jaspers K. „Der Arzt im technischen Zeitalter“, Pieper, München (1986), S. 7-8

- Pellegrino E. D., Der tugendhafte Arzt und die Ethik der Medizin, in: Sass H. M., Medizin und Ethik, Reclam, Stuttgart (1989), S. 40-68

- Käppeli S., Vom Glaubenswerk zur Pflegewissenschaft. Geschichte des Mit-Leidens in der christlichen, jüdischen und freiberuflichen Krankenpflege, Verlag Hans Huber, Bern (2004)

- Päpstlicher Rat für die Seelsorge im Krankendienst, Charta der im Gesundheitsdienst tätigen Personen, Vatikanstadt (1995), S. 10

- ebd.

- Meleis A. I., Pflegetheorie. Gegenstand, Entwicklung und Perspektiven des theoretischen Denkens in der Pflege, 3. Auflage, Verlag Hans Huber, Bern (1997), S. 178

- Prat E. H., Kardinaltugenden und Kultivierung des Gewissens, Imago Hominis (2001); 8(4): 265-274

- González A. M., Prinzipien und Tugenden in der Bioethik, Imago Hominis (2000); 7(1): 17-33; Maio G., Mittelpunkt Mensch: Ethik der Medizin, Ein Lehrbuch, Schattauer, Stuttgart (2012), S. 47-82; Prat E. H., Bioethik: Konsens und Tugendethik, Imago Hominis (2000); 7(2): 125-138; Rhonheimer M., Die Perspektive der Moral. Philosophische Grundlagen der Tugendethik, Akademie Verlag, Berlin (2001), S. 169 -225; Schweidler W., Zur Aktualität des Begriffs der Tugend, Imago Hominis (2000); 7(1): 35-48

- Rhonheimer M., Praktische Vernunft und das „von Natur aus Vernünftige, ThPh (2000); 75: S. 508

- Dieter Sperl unterscheidet in Ethik der Pflege: Verantwortetes Denken und Handeln in der Pflegepraxis (Kohlhammer, Stuttgart, 2002) zwischen klassischen und neuzeitlichen Tugenden. Letztere lassen sich nicht aus den ersteren ableiten. Er räumt zwar eine gewisse Bedeutung der Tugenden in der Ethik der Pflege ein, aber er führt es nicht weiter aus. In Reinhard Lays Buch Ethik in der Pflege. Ein Lehrbuch für die Aus-, Fort- und Weiterbildung (Schlütersche Verlagsgesellschaft, Hannover, 2004) kommen die Tugenden nicht vor; Ulrich H. J. Körtner thematisiert sie in seinem Taschenbuch Grundkurs Pflegeethik (Facultas, Wien, 2004) in einem Absatz (S. 24); Doris Pfabigan widmet in Pflegeethik. Interdisziplinäre Grundlagen (Lit Verlag, Berlin, 2008) der Tugendlehre zwei Unterkapiteln (S. 56-62); Doris Fölsch behandelt in ihrem Buch Ethik in der Pflegepraxis (Facultas, Wien, 2008) viele Pflegefälle aus der Sicht der Prinzipienethik; Martin W. Schnells Werk Ethik als Schutzbereich (Verlag Hans Huber, Bern, 2008) enthält einen originellen Ansatz, der auch eher der Prinzipienethik zuzuordnen wäre

- Eine Ausnahme stellt das Buch von Ruth Schwerdt Eine Ethik für die Altenpflege (Verlag Hans Huber, Bern, 1998) dar, das im letzten Kapitel (S. 401-423) eine Tugendethik für die Altenpflege auf Grund des dialogischen philosophischen Ansatzes von Martin Buber entwickelt. Das Werk von Silvia Käppeli Vom Glaubenswerk zur Pflegewissenschaft (Verlag Hans Huber, Bern, 2004) ist ein Stück Grundlagenforschung zur Geschichte und Spiritualität der Pflege, mit vielen Anregungen in Richtung einer Tugendethik.

- Pellegrino E. D., Thomasma D. C., The Virtues in Medical Practice, Oxford University Press, Oxford (1993)

- Stowasser J. M., Lateinisch-Deutsches Schulwörterbuch, 2004

- Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1106a, 22-24

- Müller A. W., Was taugt die Tugend? Elemente einer Ethik des guten Lebens, Kohlhammer, 1998

- Rhonheimer M., Die Perspektive der Moral, Akademie Verlag, Berlin (2001), S. 172

- Bonelli J., Mader H., Qualitätssicherung im Krankenhaus und Tugenden. Ein Fragenkatalog, Imago Hominis (2000); 7(3): 189-197

- Aquin T. v., Summa theologiae, I-II, q. 56, a. 2 ob. 3 und Expositio in decem libros ethicorum Aristoteles ad Nichomacum, nn 1916, 1445

- Rhonheimer M., siehe Ref. 8, S. 148

- vgl. Aquin T. v., De Virt., q.un., a. 5, sol.

- Aquin T. v., siehe Ref. 18, I-II, q. 65, a. 1; q. 58, a. 4 und II-II, q. 47 a. 6 und 7; Prat E. H., Qualitätssicherung und Tugenden im Gesundheitswesen: Begründung eines Zusammenhanges, Imago Hominis (2000); 7: 208

- Koch-Straube U., Fremde Welt Pflegeheim. Eine ethnologische Studie, Verlag Hans Huber, Bern (2003), S. 51-64

- Schwerdt R., Eine Ethik für die Altenpflege, Verlag Hans Huber, Bern (1998), S. 302

- ebd., S. 406

- Prat E. H., Das Autonomieprinzip aus der Perspektive des Patienten, Imago Hominis (2009); 16(2): 115-128

- Northouse P. G., Leadership. Theory and Practice, 4. Auflage, Sage Publications, Tousand Oaks (2010), S.3

- Cardona P., Garcia-Lombardia P., How to Develop Leadership Competencies, Eunsa, Pamplona (2005)

- ebd., S. 15-30

- ebd., S. 45-60

- Northouse P. G., siehe Ref. 26, S. 39-67

- vgl. Collins J., Good To Great, HarperCollins Publishers Inc., New York (2001); Cameron K., Good or Not Bad: Standards and Ethics in Managing Change, The Academy of Management Learning and Education ARCHIVE (2006); 5(3): 317-323; Covey S. R., Die 7 Wege zur Effektivität, 6. Auflage, Gabal, Offenbach (2007); Covey S. R., Der 8. Weg: Mit Effektivität zu wahrer Größe, 6. Auflage, Gabal, Offenbach (2007); Kouzes J., Posner B., Leadership Challenge, Deutschsprachige Ausgabe, WILEY-VCH, Weinheim (2007); Maxwell J. C., The 21 Irrefutable Laws of Leadership, Thomas Nelson, Nashville (2007); Perez-Lopez J. A., Liderazgo y Ética, Deusto, Bilbao (1998); Sonnenfeld A., Liderazgo Ético, Nueva Revista, Madrid (2010)

- vgl. Schwerdt R., siehe Ref. 23; Käppeli S., siehe Ref. 3; Pfabigan D., Pflegeethik. Interdisziplinäre Grundlagen, LIT Verlag, Berlin (2008); Fölsch D., Ethik in der Pflegepraxis, Facultas, Wien (2008): viele Pflegefälle aus der Sicht der Prinzipienethik; Lay R., Ethik in der Pflege. Ein Lehrbuch für die Aus-, Fort- und Weiterbildung, Schlütersche Verlagsgesellschaft, Hannover (2004); Schnell M. W., Ethik als Schutzbereich, Verlag Hans Huber, Bern (2008); Sperl D., siehe Ref. 10; Die vier letzt genannten Werke sind der Prinzipienethik zuzuordnen, aber da die Prinzipien das Ziel der gleichnamigen Tugenden vorgeben, können auch aus diesen Abhandlungen gute Anregungen für diese Zuordnung von Tugenden zu Kompetenzen entnommen werden.

- Cardona P., Garcia-Lombardia P., siehe Ref. 27, S. 57

- Die Systematik der Tugenden kann aus den klassischen Traktaten der Tugendethik entnommen werden. Vgl. Aristoteles, siehe Ref. 14; Rhonheimer M., siehe Ref. 8; Aquin T. v., siehe Ref. 18; Summa Theologiae, II-II, q. 47-79, 123-170; Pieper J., Das Menschenbild der Tugendlehre, Werke in acht Bänder, Band 4, Meiner Verlag, Hamburg (1996), S. 1-197

- Covey S. R., Der 8. Weg. Mit Effektivität zu wahrer Größe, siehe Ref. 31, S. 79 ff.; Kouzes J., Posner B., siehe Ref. 31, S. 109 ff.

- Kouzes J., Posner B., siehe Ref. 31, S. 219 ff.

- Perez-Lopez J. A., siehe Ref. 31, S. 45; Covey S. R., Der 8. Weg. Mit Effektivität zu wahrer Größe, siehe Ref. 31, S. 345 ff.; Northouse P. G., siehe Ref. 26, S. 171 ff.

- Cardona P., Wilkinson H., Growing as a Leader, Eunsa, Pamplona (2010), S. 107; Perez-Lopez J. A., siehe Ref. 31, S. 45 ff.

- Schwerdt R., siehe Ref. 23, S. 406

- ebd., S. 407

- ebd., S. 410

- ebd., S. 410

- ebd., S. 412

- ebd., S. 414

- ebd., S. 415

- vgl. Käppeli S., siehe Ref. 3, vgl Fußnote 3, S. 401

- Mt 25,40

- Käppeli S., siehe Ref. 3, vgl Fußnote 3, S. 401

- ebd.

- Cardona P., Garcia-Lombardia P., siehe Ref. 27, S. 42-44

Prof. Dr. Enrique H. Prat

IMABE

Landstraßer Hauptstraße 4/13, A-1030 Wien

ehprat(at)imabe.org