Verbesserung der Lebensqualität bei schwerstbehinderten Patienten

Zusammenfassung

Zahlreiche Nerven- und Muskelerkrankungen können medizinisch nicht ausreichend kurativ behandelt werden und führen aufgrund einer Schädigung mehrerer Organsysteme zu einer schweren Mehrfachbehinderung des betroffenen Kindes oder Erwachsenen.

Aufgabe der medizinisch-pflegerischen Betreuung ist in diesen Fällen eine bestmögliche Lebensqualität mit Schmerzfreiheit, Kommunikationsfähigkeit, Selbständigkeit und Mobilität zu erreichen. Um bei allen klinischen Entscheidungen dem Patientenwillen gerecht zu werden, müssen besonders auch psychische und soziale Faktoren eine wesentliche Rolle spielen. Nur die gemeinsame Betreuung im multiprofessionellen Team bietet die Voraussetzung für dieses differenzierte Vorgehen. Auf dieser Basis können Kriterien für die Indikation und den Ausschluss konservativer und operativer Behandlungsschritte bei schwerstbehinderten Menschen entwickelt werden.

Schlüsselwörter: Mehrfachbehinderung, Lebensqualität, Patientenwille, klinische Entscheidungsfindung

Abstract

Disorders of nerves and muscles affecting motor, sensor, and cognitive function that cannot be cured are likely to develop severe disability in children and adults.

Caring for these patients means to improve quality of life by absence of pain, ability to communicate, autonomy, and activities of daily life. Over the past decades therapeutic, orthotic and surgical options have increased like expectations of our society concerning fitness, participation and mobility.

In order to respect a patient´s will in clinical decision making processes psychologic and social factors have to be considered. Multiprofessional care may be a prerequisite for reaching that goal.

Thus criterias for indication and contraindication of conservative and surgical treatment mea-sures may be developed.

Keywords: Severe Handicap, Quality of Life, Patient´s Will, Clinical Decision

Wie kann Lebensqualität bei schwerstbehinderten Menschen gemessen werden?

Die Definition, Messung und Verbesserung der Lebensqualität schwerstbehinderter Menschen führt seit einigen Jahren zu einem regen wissenschaftlichen Diskurs. In internationalen Studien kann einerseits kein Unterschied zwischen der subjektiv von den betroffenen Kindern selbst beurteilten Lebensqualität behinderter und nicht-behinderter Kinder gefunden werden. Andererseits zeigen Befragungen betroffener Eltern und Betreuer, besonders bei Schmerzen des Bewegungsapparates eine signifikant reduzierte Lebensqualität.

Um an dieser Diskussion qualifiziert teilnehmen zu können, müssen zunächst einige Begriffe geklärt und Grundlagen erklärt werden.

Der Begriff „Quality Of Life“ wurde von Arthur Cecil Pigou in den 1920er Jahre erstmals verwendet, der deutsche Terminus „Lebensqualität“ hat seit den 1980er Jahren Eingang in die medizinische Fachliteratur gefunden. Die World Health Organization (WHO) definierte 1993 „Lebensqualität als die subjektive Wahrnehmung einer Person über ihre Stellung im Leben in Relation zur Kultur und den Wertsystemen, in denen sie lebt, und in Bezug auf ihre Ziele, Erwartungen, Standards und Anliegen.“1

Lebensqualität ist ein multidimensionales Konstrukt, das nicht direkt erfasst, sondern nur in seinen Teilbereichen über Indikatoren abgebildet werden kann. Der objektivistische Ansatz erkennt in Lebensqualität identifizierbare Grundbedürfnisse, deren Befriedigung das Wohlbefinden bestimmt. Die beobachtbaren Lebensverhältnisse können somit nach wissenschaftlichen Standards bewertet werden. Beim subjektivistischen Ansatz bedürfen immaterielle Werte wie Glück, Zufriedenheit und Ängste einer subjektiven Befragung (Glücksindikatoren).

Der Begriff „schwerstbehindert“ bedeutet, dass eine ausgeprägte, dauerhafte Beeinträchtigung wichtiger Organfunktionen und persönlicher Fähigkeiten im Sinne einer Mehrfachbehinderung auf mehreren Ebenen besteht:

- emotionale

- kognitive

- körperliche

- soziale und

- kommunikative Fähigkeiten

Diese multiplen Beeinträchtigungen entwickeln sich bei zahlreichen Nerven- und Muskelerkrankungen, da deren Organsysteme medizinisch noch nicht vollständig ersetzt werden können und bei Fortbestehen der motorischen, sensorischen und kognitiven Störungen irreversible sekundäre Veränderungen entstehen. Zu den häufigsten neuromuskulären Erkrankungen des Kindes- und Erwachsenenalters, die zu schwerster Behinderung führen können, zählen die folgenden:

- Gehirnentwicklungsstörungen

- Gefäßbedingte Hirnschäden

- Traumatische & infektiöse Hirnschäden

- ZNS-Tumore

- Degenerative Hirnerkrankungen

- Traumatische & kongenitale Querschnittsläsionen

- Degenerative spinale Erkrankungen

- Erkrankungen der Vorderhornzellen & des RM

- Spinale Muskelatrophien

- Toxische & hereditäre Neuropathie

- Progrediente Muskelerkrankungen

- Kongenitale Myopathien

- Myasthenie, Myotonien

Im alltäglichen Sprachgebrauch ist der Begriff „Behinderung“ nicht missverständlich. Pfäfflin & Pöld-Krämer2 weisen jedoch auf die große Varianz und gesellschaftliche Abhängigkeit der Definition einer „Normabweichung“ hin. „Behinderung“ weist auf eine Abweichung von einem für das Lebensalter „typischen Zustand“ körperlicher, geistiger und seelischer Art. Die Gruppe der Behinderten ist daher keine homogene Gruppe. Wer zur Gruppe der Behinderten gezählt werden soll und wer nicht, wäre vom Kontext gesellschaftlicher Normvorstellungen, von Zuschreibungen, Möglichkeiten der Hilfesysteme, diagnostischen Entwicklungen, vom Gesetzgeber und von Personen, die Definitionen vorgeben, abhängig.

Die WHO definiert Behinderung auf den drei Ebenen der Erkrankung, der Funktionsstörung und der sozialen Beeinträchtigung:

- Impairment: Aufgrund einer Erkrankung, angeborenen Schädigung oder eines Unfalls als Ursache entsteht ein dauerhafter gesundheitlicher Schaden.

- Disability: Der Schaden führt zu einer funktionalen Beeinträchtigung der Fähigkeiten und Aktivitäten des Betroffenen.

- Handicap: Die soziale Beeinträchtigung ist Folge des Schadens und äußert sich in persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Konsequenzen.

Gesellschaftliche Entwicklungen führten in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Aufwertung des Begriffes Leistungsfähigkeit und „Fitness“ und damit der Erwartungen an das Individuum in Hinblick auf seine persönliche Leistung, soziale Teilhabe und Mobilität. Auf den Betroffenen, aber auch auf Betreuern und Eltern schwerst mehrfachbehinderter Menschen lastet in unserer Gesellschaft ein enormer physischer, psychischer und finanzieller Leistungsdruck. Rosenbrock weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass „gegenwärtig eine Sichtweise zunimmt, in der tendenziell jeder seines Glückes Schmied und also auch verantwortlich für sein Unglück ist. Solche Ideologien sind kaum förderlich für Konzepte der kollektiven Artikulation von gesellschaftlich bedingten Gesundheitsproblemen und der politischen Mobilisierung zur Durchsetzung von Veränderungsstrategien, die auf die Verminderung der sozialen Ungleichheit vor Krankheit und Tod abzielen.“3

Dass es besser wäre nicht zu fragen, „Wer ist behindert?“, sondern „Wer wird behindert?“, entspricht auch der Definition der Disability Studies (DS): Erst physikalische und soziale Barrieren in Verbindung mit Eigenschaften einer Person führen zu einer dauerhaften und gravierenden Beeinträchtigung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Teilhabe.

„Nicht-Behinderung“ ist wie Gesundheit nicht die Abwesenheit von Störungen, sondern die Kraft, mit ihnen zu leben. Jedes Leben, auch das kranke und behinderte, ist kostbar. Menschlich ist eine Medizin, die mit diesen Grenzerfahrungen umzugehen weiß (Körtner4) und Behinderten eine breite Unterstützung zur Selbsthilfe bietet.

Um die Lebensqualität bei Kindern und Erwachsenen mit Behinderung zu messen, wurden unterschiedliche Fragebögen als Messinstrumente entwickelt und validiert. Folgende werden seither in internationalen Studien regelmäßig eingesetzt:

- Beim Child Health Questionaire (CHQ) handelt es sich um eine validierte Auswertung physischer und psychosozialer Faktoren bei Kindern über fünf Jahren, die bei Kindern mit schwerer Behinderung nur geringe Veränderungen zeigte.

- Der Pediatric Quality of Life Inventory ermöglicht eine validierte krankheitsspezifische Auswertung, der jedoch keine Module für das bei Schwerstbehinderten häufige Krankheitsbild der Cerebralparese enthält.

- Mittels des Pediatric Eval. of Disability Inventory (PEDI) ist eine validierte Auswertung für Kinder mit Behinderungen bis sieben Jahre in Hinblick auf Körperpflege, Mobilität, soziale Integration möglich, enthält jedoch keine Fragen bezüglich Schmerzen und allgemeinem Gesundheitszustand.

- Der häufig verwendete Daily Life Activities (DLA)-Score misst verschiedene Kategorien von Alltags-Tätigkeiten.

- Life Habits ermöglicht die Evaluation sozialer Teilhabe.

- General Self Efficacy Scale GSES-12 misst Selbstbestimmung.

- Für die Messung der Lebensqualität bei spezifischen Erkrankungen wurde der Begriff „Gesundheitsbezogene Lebensqualität“ oder Health Related Quality of Life (HRQoL) geprägt. Der SF-36 Health Survey ermöglicht die Erfassung krankheitsspezifischer bzw. gesundheitsbezogener Lebensqualität.

Interessant sind die Ergebnisse der bisherigen Studien bei Menschen mit Behinderungen. In einer direkten Befragung zur Lebensqualität von Kindern mit und ohne Cerebralparese (CP) konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen festgestellt werden. Innerhalb der CP-Gruppe korrelierten funktionelle Fähigkeiten nicht mit der Lebensqualität (Vinson5).

Eltern behinderter Kinder werten die Lebensqualität ihrer Kinder deutlich niedriger als die nicht-behinderter Kinder. Ihre Wertung korreliert mit ihrem psychischen Stress, sodass für zukünftige Messungen empfohlen wird, den psychischen Status zu erfragen (Davis6).

Ähnliche Ergebnisse werden in einer aktuellen Studie berichtet (Ramstad7). Selbstbewerteter mentaler Status und HRQoL wurden von den Patienten besser eingestuft als von den Müttern. Rezidivierende Schmerzen des Bewegungsapparates korrelierten mit psychischen Problemen und reduziertem HRQoL, allerdings nicht in der Elterngruppe.

Anders liegen die Studienergebnisse im Erwachsenenalter: Eine signifikante Anzahl Erwachsener mit Cerebralparese gibt Schwierigkeiten bei der sozialen Teilhabe und einen niedrigen HRQoL für körperliche Funktionen an (Van der Slot8).

Im Rahmen einer umfassenden Studie aus Norwegen (Jahnsen9) wurden erwachsene Cerebralparese-Patienten mit durchschnittlichem Alter von 35a (18-72a) und ihre Betreuer befragt. Sie gaben in dieser subjektiven Selbsteinschätzung – obwohl in der überwiegenden Zahl leicht bis schwer, nur 15% schwerstbehindert - als Einschränkung ihrer Lebensqualität doppelt so häufig chronische Schmerzen und dreimal so häufig chronische Ermüdbarkeit gegenüber einer nicht-behinderten Kontrollgruppe an.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass erste Erfahrungen mit der Messung der Lebensqualität bei Kindern und Erwachsenen mit Behinderung vorliegen. Die Ergebnisse dieser Lebensqualität-Messungen geben Hinweise für die wichtigsten Ziele, die für die Verbesserung der Lebensqualität definiert werden sollen:

- Schmerzfreiheit, vor allem des Bewegungsapparates

- Soziale Teilhabe/Partizipation durch Kommunikation und Aufbau von Beziehungen

- Autonomie/Selbstbestimmung und Selbständigkeit

- Mobilität

Ist eine Verbesserung der Lebensqualität bei schwerstbehinderten Patienten überhaupt möglich?

Um diese Frage zu beantworten, muss geklärt werden, was „Verbesserung der Lebensqualität“ bedeutet, welche medizinisch-pflegerischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen und wie das Ergebnis beurteilt werden kann.

„Behinderte“ Menschen sind primär nicht krank, bedürfen jedoch meist einer Prävention und sehr häufig auch Behandlung oder Rehabilitation von Störungen ihres Bewegungsapparates. Die Akzeptanz von körperlicher Unvollkommenheit sollte in der medizinischen Betreuung eine Grundhaltung sein, die in einer Zeit des Gesundheits- und Perfektionswahns allerdings nicht üblich ist (Körtner10).

Aus diesem Grund hat sich in den vergangenen Jahrzehnten innerhalb der Medizin und innerhalb der Orthopädie („O-r-t-h-o-p-ä-d-i-e – Majestät, das ist die Kunst, Krumme gerade und Lahme gehend zu machen“, erklärte Adolf Lorenz, Mitbegründer des Fachgebietes, 1897 Kaiser Franz-Josef in Wien) das Spezialgebiet der „Neuroorthopädie“ entwickelt. Sie beschäftigt sich mit der orthopädischen Behandlung von Menschen mit Gehirn-, Rückenmarks-, Nerven- und Muskel-Erkrankungen. Im weiteren Sinn umfasst ihre Definition in den Lehrzielkatalogen zu den deutschsprachigen Facharztprüfungen alle Erkrankungen und Schädigungen des zentralen und peripheren Nervensystems. Die Kernaufgaben der Neuroorthopädie sind die Diagnostik, Analyse, Behandlung und Rehabilitation der Auswirkungen neurologisch und muskulär bedingter Haltungs-, Gang-, Greif- und Bewegungsstörungen auf den Bewegungsapparat. Da eine kausale Behandlung des Nervengewebes in den meisten Fällen nicht möglich ist, besteht ihr Behandlungsziel in der Verbesserung der Lebensqualität.

„Neuroorthopädie“ kann somit in der Erfüllung dieser Kernaufgabe durch eine sehr spezifische Behandlungsphilosophie und -strategie definiert werden. Es handelt sich um ein Spezialgebiet, in dem ein gemeinsames Verständnis von Wert und Qualität des Lebens mit Behinderung sowie interdisziplinäres Denken und multiprofessionelle Zusammenarbeit in einem gut funktionierenden Netzwerk Voraussetzung sind für eine menschlich und fachlich hochwertige medizinische Arbeit. Der Pionier der Körperbehindertenfürsorge Konrad Biesalski erkannte dies bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts (Murri11 und Stotz12).

Das Zusammenspiel des aktiven und passiven Bewegungsapparats ist ein hervorragendes Beispiel für ein komplexes biologisches System. Neuroorthopädische Probleme bedürfen daher einer systemischen Diagnostik und Therapie. Durch den Einfluss und die Synthese funktionell anatomischer, biomechanischer, neurophysiologischer, entwicklungsbiologischer, psychischer und sozialer Grundprinzipien stellen sie bei jedem einzelnen Patienten eine interessante neue Herausforderung dar.

Neuroorthopädische Diagnostik und Therapie müssen im kulturellen, regionalen und historischen Kontext sehr heterogen betrachtet werden. Sie sind abhängig von Epidemiologie und Wandel der neurologischen Krankheitsbilder. In den Staaten der Europäischen Union sind Infektionen des Nervensystems wie Poliomyelitis heute von Erkrankungen durch degenerative Veränderungen des Nervensystems und nach erfolgreichen intensivmedizinischen Interventionen rund um die Geburt und bei Unfällen verdrängt worden (vgl. Strobl13).

Je nach Kultur, Philosophie und Religion reichen Reaktionen der Gesellschaft auf Menschen mit Bewegungsbehinderung von Integration, besonderer Betreuung und wundertätiger Heilung bis zur Ausgrenzung als Inbegriff alles Bösen, Vernichtung und der heute im Zuge ökonomischer und biotechnologischer Diskussionen wieder gewagten Definition sogenannten „unwerten Lebens“. Neuroorthopäden sind auch aufgefordert, im gesellschaftspolitischen Diskurs ethisch klare Positionen zu vertreten und fehlende Ressourcen einzufordern.

Im deutschen Sprachraum leben heute rund 70.000 Kinder mit einer schweren Form einer Cerebralparese und etwa 150.000 Menschen mit einer Hemiparese nach einem cerebralen Insult. Je nach der Lokalisation und dem Schweregrad der Schädigung des Gehirns liegen verschieden ausgeprägte Formen von Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Lernstörungen vor. Die primäre neurogene Schädigung ist nicht heilbar, aber sowohl von der Förderung und Rehabilitation der neurobiologisch formbaren Sensomotorik als auch von der Vorbeugung und Behandlung zusätzlich auftretender Probleme, wie Bewegungseinschränkung, -mangel und einseitiger Belastung, hängen das Erreichen einer ausreichenden Mobilität und Selbständigkeit und das Selbstbewusstsein des Patienten ab. Entsprechend leben Patienten entweder nur mit leichten Gang-, Haltungs-, Sprach- oder Greifstörungen oder bedürfen einer intensiven pflegerischen Betreuung.

Eine Vielzahl therapeutischer Verfahren ermöglicht heute eine signifikante Verbesserung der Lebensqualität, sowohl der betroffenen schwerstbehinderten als auch der betreuenden Personen: Medikamente, Therapien, Hilfsmittel und Operationen.

- Der therapeutische Effekt von bestimmten Orthesen, orthopädischen Schuhen und orthopädischen Hilfsmitteln, wie Geh-, Steh-, Sitz- und Lagerungshilfen auf Bewegungsstörungen, kann sowohl qualitativ als auch quantitativ gemessen werden. Eine Tonusregulierung, beispielsweise Reduktion der Spastik oder Stabilisierung bei Muskelschwäche, mit Schmerzfreiheit und einem Ausgleich funktioneller Defizite im Alltag kann damit während der Verwendungszeit kurz- und langfristig erreicht werden.

- Der Effekt einer Bewegungs- und Kräftigungstherapie, die blockweise oder im Rahmen von Rehabilitationsaufenthalten auf neurophysiologischer Grundlage durchgeführt wird, ist nachweisbar. Kurzfristige signifikante Funktionsverbesserungen für den Alltag können erzielt und die Patienten längerfristig motiviert werden, ihren Bewegungsmangel zumindest teilweise auszugleichen.

- Physikalische Therapieverfahren wie Massagen, Wärmeanwendungen, Mobilisationen und manuelle Therapien führen über eine Reduktion des erhöhten Muskeltonus, blockweise im Rahmen einer stationären Intensivrehabilitation eingesetzt, kurzfristig zu einer Verminderung pathologischer Bewegungsmuster und damit Verbesserung von Alltagsfunktionen. Eine langfristige Wirkung kann im Einzelfall beobachtet werden.

- Die mehrwöchige Behandlung mit Therapiegipsen und Funktionsorthesen ermöglichen im Bereich der langen Handgelenk-, Finger- und langen Fußmuskulatur eine nachhaltige, mittelfristige Tonusreduktion mit der Möglichkeit einer langfristigen Funktionsverbesserung durch eine Verkürzung des Hebelarms der Antagonisten.

- Effektive und teilweise im Rahmen von Doppelblindstudien evaluierte medikamentöse Behandlungsverfahren bei hochgradiger Spastik sind die perorale oder intrathekale Gabe von zentral wirksamen Substanzen wie Baclofen und die lokale, perineurale Verabreichung von Phenol- oder intramuskuläre Verabreichung von Botulinumtoxin-Injektionen. Bei allen medikamentösen Verfahren ist die exakte Indikationsstellung nach einer Differenzierung primärer Spastik von sekundären dynamischen und strukturellen Muskelveränderungen sowie Gelenkkontrakturen für den Therapieerfolg entscheidend.

- Auch moderne minimal-invasive und aufwendige rekonstruktive Operationen können nach äußerst sorgfältiger Indikationsstellung im Team eine signifikante Verbesserung der Lebensqualität bei Kindern und Erwachsenen mit cerebralen Bewegungsstörungen bewirken:

- Bei gehfähigen Patienten wird ein weitgehend symmetrisches und flüssiges Gangbild ohne hohen Kraftaufwand angestrebt. Qualitative und quantitative Analysen bestätigen einen kurz- und langfristigen signifikanten Therapieeffekt auf den Gangzyklus durch neuroorthopädische Mehr-etagen-Operationen, bei denen muskelverlängernde, muskel- und sehnenverlagernde Eingriffe mit Korrektur-Osteotomien kombiniert werden. Die optimale postoperative Nachbehandlung trägt wesentlich zu einem guten Therapieerfolg bei. Ein vergleichbarer funktioneller Therapieeffekt wie an der unteren Extremität wird auch nach Mehr-etagen-Operationen an der oberen Extremität gefunden.

- Bei nicht gehfähigen Patienten besteht das Therapieziel in einer schmerzfreien Sitz- und Transferstehfähigkeit ohne funktionell störende Fußfehlstellung, Skoliose oder Hüftluxation.

- Die Evaluation operativer Therapieverfahren zeigt auch in der Behandlung nicht gehfähiger Patienten, dass die Indikationsstellung, perioperative Schmerz- und antispastische Therapie, frühmobilisierende Bewegungstherapie und symmetrische Geh-, Steh-, Sitz- und Lagerungsversorgung einen wesentlichen Anteil am kurz- und langfristigen Therapieerfolg hat.

Die Möglichkeiten zur Beurteilung der medizinischen Ergebnisqualität sind begrenzt, sie sind aufwendig und nicht unumstritten. Aktuell besteht Konsens, dass technische Methoden wie die 3D-Ganganalyse, funktionelle Scores, subjektive Zufriedenheitsmessungen und wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analysen gleichermaßen herangezogen werden sollen, um aussagekräftige Daten zu erhalten.

Für die Beurteilung der Verbesserung der Lebensqualität durch Therapiemaßnahmen bei bewegungsbehinderten Menschen werden zahlreiche Messmethoden verwendet, die die Selbständigkeit und Mobilität der Patienten im Alltag bewerten. Häufig angewandte, für die Publikation in führenden wissenschaftlichen Zeitschriften geforderte und auch evaluierte Verfahren sind zum Beispiel der Barthel-Index, die Daily Living Activity (DLA)-Messung und das Gross Motor Function Measurement (GMFM). Eine Messung einzelner Parameter erfolgt anschaulich und aussagekräftig mit der visuellen Analog-Skala (VAS), bei der der Befragte seine Präferenz auf einer von hell bis dunkel oder 0 bis 10 offenen Leiste an passender Stelle beliebig einträgt (Strobl14).

Die Messung der Patienten-Zufriedenheit mit dem konkret erreichten Behandlungsergebnis findet Eingang in Outcome-Studien. In vier Kategorien werden technische, funktionelle, subjektive und ökonomische Ergebnisse getrennt erhoben und fließen gemeinsam in die ergebnisorientierte Bewertung eines Behandlungsverfahrens ein (vgl. Goldberg15).

Für die Beurteilung, ob und in wieweit bei schwerstbehinderten Patienten eine Verbesserung der Lebensqualität erreicht werden konnte, wird die Erhebung folgender Teilergebnisse empfohlen:

- das technische Ergebnis, das durch eine klinische Untersuchung mit Gelenkwinkel nach der Neutral-Null-Methode, einer Vermessung von 2D-Röntgenaufnahmen und einer Beurteilung einer 3D-Bewegungsanalyse erhoben wird;

- das funktionelle Ergebnis, das durch einen Fragebogen zu den Alltagsaktivitäten, z. B. DLA-Score, erarbeitet wird;

- das subjektive Ergebnis, das in einer Erhebung der Patienten-Zufriedenheit besteht;

- und das ökonomische Ergebnis, das eine Kosten-Nutzen-Bewertung des individuellen Behandlungsergebnisses in medizinischer, zeitlicher, psychischer, finanzieller Hinsicht umfasst.

Für die Beurteilung der Ergebnisqualität ist bedeutend, dass unbehandelte schwerstbehinderte Patienten aus ethischen Überlegungen sehr selten zu finden sind und als Kontrollgruppen für Studien nicht zur Verfügung stehen. Die mangelnde Differenzierungsmöglichkeit einzelner Therapieschritte im Rahmen einer multidisziplinären Versorgung stellt daher ein bekanntes methodisches Problem in der exakten Analyse der Effektivität von Behandlungsverfahren dar. Allerdings ist die Beurteilung zusätzlicher Verfahren, die über die therapeutische Grundversorgung hinausgehen, sowie von Mehrfachtherapien durchaus möglich und wissenschaftlich akzeptiert.

Welche Rolle spielen psychosoziale Faktoren für die konservative und operative Behandlung?

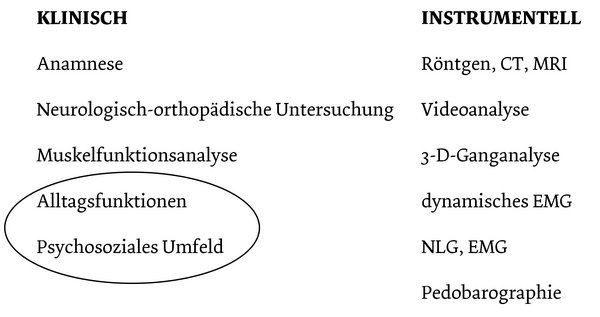

Erfahrungen aus dem klinischen Alltag lassen vermuten, dass psychische und soziale Faktoren eine entscheidende Rolle spielen, damit das angestrebte Therapieziel erreicht werden kann. Bei der Analyse von Voraussetzungen, die den Erfolg neuroorthopädischer Behandlungen maßgeblich beeinflussen bzw. Fehlern, die für einen Misserfolg verantwortlich sind, kann eine Vielzahl von Faktoren erhoben werden. Die wichtigsten werden in der folgenden Tabelle, chronologisch geordnet nach dem Erfordernis im Laufe des Behandlungsprozesses aufgezählt:

- regelmäßige Untersuchungen der Alltagsfunktionen des Patienten

- Dokumentation und Therapieplanung

- Behandlungsteam mit guter Kommunikation

- Verständnis und Kooperation im Rahmen der Therapie

- Grundwissen und richtige Erwartungshaltung

- Erfahrung mit spezieller Behelfsversorgung

- Finanzierung der Behelfsversorgung (Orthesen, Schuhe, Stehpult)

- Motivation zur Funktionsverbesserung

- Kenntnis des familiären Umfelds (Elternkon-flikt, Schuldgefühle)

- Kenntnis des psychosozialen Umfelds (Probleme bei Stress, Compliance)

- exakte Analyse der Muskelfunktionen

- richtige Auswahl der operativen Eingriffe

- Erfahrung mit der OP-Technik

- Erfahrung mit spezieller postoperativer Immobilisierung

- Erfahrung mit postoperativer Therapie von Spastik und Schmerz

- Erfahrung mit postoperativer Bewegungstherapie

- postoperative Rehabilitationsmöglichkeiten (Entfernung, Finanzierung, Ausbildung, Erfahrung)

Das Erreichen des Therapieziels ist also abhängig von Art und Durchführung der medizinischen Behandlung und von psychosozialen Faktoren. Diese können aufgeschlüsselt werden in

- psychische Faktoren: Ängste, Motivation, Erwartungshaltung, Vertrauen, Compliance, Stressverarbeitung, Familienkonflikt, Symbiose

- soziale Faktoren: Sprache, Kommunikationsfähigkeit, Kulturelle Traditionen, Religion, Familienstruktur, Wohnort, Ökonomische Ressourcen, Gesundheits- und Sozialsystem.

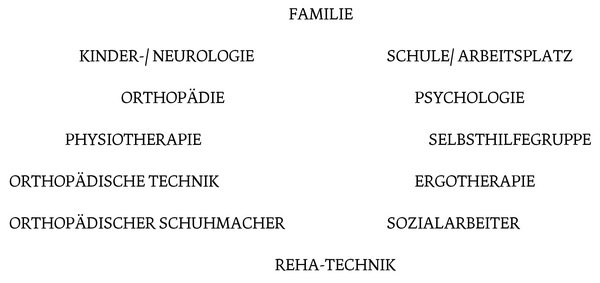

Um möglichst viele Faktoren bei der klinischen Entscheidung zu berücksichtigen, ist eine Einbindung aller Personen notwendig, die den Patienten, seine Betreuer oder Eltern und seine Wünsche und Bedürfnisse kennen. Die gemeinsame Betreuung schwerstbehinderter Menschen im multiprofessionellen Team sollte Standard sein (siehe Abb. 1).

Möglich ist eine qualitativ hochwertige und effiziente Teambetreuung aber nur dann, wenn die äußeren und inneren Voraussetzungen für eine Teamstruktur gegeben sind: ökonomisch aufwendige Zeit- und Raumgestaltung für gemeinsame Sprechstunden und psychisch aufwendige Teamgestaltung für eine gute Kommunikationsfähigkeit zwischen den Berufsgruppen durch das Erlernen einer gemeinsamen Fachsprache, die Anwendung gemeinsamer Behandlungskonzepte und selbstkritische Evaluierung der geleisteten Arbeit.

Gesundheits- und Sozialsysteme und kulturelle und ökonomische Ressourcen sowie religiöse und juristische Vorgaben können europa- und weltweit erhebliche Unterschiede aufweisen. Bei der Betreuung und beim Aufbau von Versorgungsstrukturen für schwerstbehinderte Menschen im Rahmen internationaler Projekte muss daher das soziale und kulturelle Netz beachtet werden. Vereinfachend können soziale Stufen differenziert werden, in der sich eine Gesellschaft befindet:

- Behinderte Menschen werden getötet.

- Behinderte Menschen werden versteckt, es gibt Naturmedizin.

- Es gibt einzelne pädagogische und soziale Aktivitäten durch CBR-Worker.

- Es gibt einzelne Behinderteneinrichtungen, die extern finanziert werden.

- Es gibt ein Basisgesundheitssystem mit Pflege und Allgemeinmedizin.

- In einzelnen Institutionen für Behinderte arbeiten einzelne Spezialisten.

- In wenigen Institutionen arbeiten wenige Spezialisten: Pflege, PT, ET, OT, Fachärzte.

- Teilweise Inklusion, mehrere Institutionen mit allen Spezialisten

- Inklusion, flächendeckende Institutionen und Spezialabteilungen, Fonds

- Utopie: völlige Inklusion und Akzeptanz mit echter finanzieller Gleichstellung

Wie gelingt es, dem Patientenwillen gerecht zu werden? Welche Rolle spielen Familie und betreuende Personen?

Der Patientenwille kann bei schwerstbehinderten Menschen – wenn, wie in den meisten Fällen, keine Patientenverfügung vorliegt – nur indirekt erfasst werden. Dieser bildet jedoch neben der medizinischen Indikation die Basis für jede klinische Entscheidung (Wallner16). Bei schwerstbehinderten Menschen trifft prinzipiell der gesetzliche Vertreter die Entscheidung, ob das vorgeschlagene Therapieangebot angenommen wird. Aber welche Voraussetzungen sind notwendig, damit er über eine ausreichende Wissensbasis verfügt, Vertrauen zum Behandlungsteam aufbauen und die Tragweite seiner Entscheidung erfassen kann?

Sinnvoll ist es, bereits im Vorfeld beim Erstkontakt oder der Erhebung der Anamnese mit den Betreuungspersonen, Eltern oder Familie den mutmaßlichen Patientenwillen zu ergründen. Der systemischen Diagnostik kann dann nach der gemeinsamen Erarbeitung des Therapiezieles mit Eltern, Sachwalter, Betreuer und dem Behandlungsteam ein ausführliches Beratungsgespräch über die therapeutischen Möglichkeiten folgen. Die medizinische Aufklärung über die Chancen und Risiken und die Beantwortung offener Fragen sowie die schriftliche Einwilligung können in diesem Fall bereits Teil dieses Gespräches sein.

Prinzipiell zu fordern ist eine Langzeitbetreuung durch die ärztliche Person, die die Indikation zu einer von ihr selbst vorgenommenen Behandlung stellt. Psychische und fachliche Faktoren, beispielsweise zwischenmenschliches Vertrauen und Dosierbarkeit der operativen Maßnahmen, können so am besten berücksichtigt werden.

Speziell bei allen Entscheidungen für invasive Behandlungen, wie Operationen, Botulinumtoxin-Injektionen oder für den Patienten aufwendige Hilfsmittelversorgungen, ist die Kontinuität der Betreuung eine Voraussetzung für die richtige Indikationsstellung im Sinne einer systemischen Therapie. Die ärztliche Person muss den Patienten prä- und postoperativ kontinuierlich betreuen. Sie beobachtet den sensorisch-motorischen Entwicklungsverlauf und das psychosoziale Umfeld, um zum richtigen Zeitpunkt die richtige therapeutische Entscheidung treffen zu können. Und sie be-

obachtet den postoperativen Rehabilitationsverlauf, um die zeitlich optimale Therapie und orthopädietechnische Versorgung einzuleiten und bei Problemen rechtzeitig lenkend eingreifen zu können.

Eine Langzeitbetreuung sollte aus den genannten Gründen von allen pflegerischen, therapeutischen, psychologischen, auch orthopädietechnischen Betreuungspersonen angestrebt werden. Beim Wechsel von Betreuungspersonen ist eine detaillierte mündliche und schriftliche Übergabe aller vorhandenen Daten unerlässlich. Wenn irgendwie möglich, sollte er immer in Anwesenheit der Familie erfolgen.

Für eine qualitativ hochwertige Betreuung des Betroffenen ist aber auch auf der Seite der Betreuer, Eltern und Familie, so keine wichtigen Gründe dagegen sprechen, eine Kontinuität in der Annahme des Therapieangebotes einzufordern. Nur dadurch kann das Behandlungskonzept zugunsten des Patienten laufend evaluiert, und es können oft irrationale Ängste ab- und Vertrauen aufgebaut werden.

Gibt es medizinisch-orthopädische Kriterien für eine Therapie-Begrenzung?

Im klinischen Alltag der neuroorthopädischen Betreuung schwerstbehinderter Kinder und Erwachsener ist es laufend notwendig, Entscheidungen über die Aufnahme oder Beendigung von therapeutischen Maßnahmen zu treffen. Wie wir festgestellt haben, ist das therapeutische Angebot sehr breit, die Evaluation nicht immer einfach, immer sind individuelle Therapiepläne erforderlich und viele Einzelmeinungen und -erfahrungen können im Behandlungsteam in die Entscheidungsfindung einfließen. Stimmen Motivation und Erwartungshaltung? Oft sind therapeutische Versuche mit neuen orthetischen Möglichkeiten sinnvoll, Medikamente haben bei verschiedenen Patienten selten die genau gleiche Wirkung, nie ist die exakt gleiche Operation bei einem anderen Patienten wieder notwendig. Ist ein präventiver Eingriff notwendig oder wird der Betroffene Schmerzen aufgrund von Spätschäden nicht mehr erleben? Alle Mitglieder des Behandlungsteams wollen ihre Dienste und Erfahrungen anbieten, aber „ist all das Machbare sinnvoll?“ Primum non nocere. Immer gilt es, das schwerstbehinderte Kind oder den schwerstbehinderten Erwachsenen vor Schaden zu bewahren. Und, wie wir ebenfalls feststellen konnten, gibt es viele Voraussetzungen für den Erfolg einer besseren Lebensqualität. Aber auch therapeutischer Nihilismus ist angesichts vieler glücklicher Menschen nicht angezeigt.

Kriterien für die Therapiebegrenzung bei schwerstbehinderten Menschen sind für viele Therapieverfahren, wie beispielsweise Operationen, medikamentöse Therapien, für den Patienten aufwendige Orthesen- und Hilfsmittelversorgungen, notwendig und sinnvoll. Ihre Anwendung bedarf eines großen Fachwissens, Erfahrung und Abwägung im Einzelfall.

Für Operationen könnten z. B. folgende Kriterien für eine Therapiebegrenzung angeführt werden:

Erkrankungsabhängige Kriterien: Rasche Progredienz der neurologischen Symptomatik, nicht behandelbare Epilepsie, Risiko für einen Status epilepticus, stark eingeschränkte Lebenserwartung

Allgemeine medizinische Kriterien: sehr schlechter Allgemeinzustand; hohes, schwer abschätzbares Narkoserisiko, stark herabgesetzte Herz-Kreislauf-Belastung, eingeschränkte Lungenfunktion, schwere Hämophilie

Biomechanische Kriterien: bei geplanter Weichteil-OP: schwere knöcherne Veränderungen; bei wichtiger postoperativer Reha: hohes Körpergewicht; bei geplanter Frühmobilisierung: mangelnde Kalzifikation der Knochen

Funktionelle Kriterien: fehlende Möglichkeit einer Verbesserung; hohes Risiko für einen Verlust von Alltagsfunktionen; Ausschaltung von Kompensationsmöglichkeiten

Psychische Kriterien: fehlende Motivation, unrealistische Erwartungen, mangelndes Vertrauen, mangelhafte Compliance, geringe Stressresistenz, schwere familiäre Konflikte

Soziale Kriterien: fehlende postoperative Betreuung und Pflege, keine Rehabilitationsmöglichkeit, fehlende Finanzierung von postoperativ notwendigen Hilfsmitteln.

Ob schwerstbehinderte Menschen glücklich leben, hängt von ihrer Schmerz- und Bewegungsfreiheit, ihren selbständigen Aktivitäten in ihrer sozialen Umgebung ab. Aber auch von ihrem Recht auf Unvollkommenheit. Alle Therapieansätze der Neuroorthopädie müssen die individuellen Ziele und Wünsche des Patienten und seiner Familie und Betreuer berücksichtigen. In der Zeit der frühen Rehabilitation nach akuten neurologischen Erkrankungen und in der Zeit des Wachstums entwicklungsgestörter Kinder liegt der Schlüssel zur späteren verbesserten Lebensqualität bewegungsbehinderter Menschen. Hier beginnt der Arbeitsbereich der Neuroorthopädie (Strobl17).

Der erste Schritt zu jeder Behandlung behinderter Menschen ist die Definition des Therapiezieles. Jeder orthopädisch-chirurgische Behandlungsplan besteht immer in einer Integration konservativer und chirurgischer Maßnahmen im Rahmen eines Gesamtbehandlungsprogramms. Vor jedem Therapieschritt muss ein klar definiertes Therapieziel im gemeinsam betreuenden Team, bestehend aus dem Patienten mit Eltern, Betreuer, Therapeut, Orthopäde und Kinderarzt/Neurologe, bei Bedarf Orthopädietechniker, Orthopädieschuhmacher, Lehrer, Psychologe, Sozialarbeiter, festgesetzt werden. Erst die Beurteilung des psychosozialen Umfeldes erlaubt eine Einschätzung, ob durch die geplanten Maßnahmen eine Verbesserung von Alltagsfunktionen und der sozialen Teilhabe möglich sind.

Referenzen

- WHO, Verfassung der Weltgesundheitsorganisation

- Pfäfflin M., Pöld-Krämer S., Behinderte, in: Schwartz F. W. (Hrsg.), Das Public Health Buch, Urban & Fischer, München (2003), S. 660-674

- Rosenbrock R., Gesundheitspolitik, in: Hurrelmann K., Laaser U. (Hrsg.), Handbuch Gesundheitswissenschaften, 3. Aufl., Juventa, Weinheim-München (2003), S. 707-752

- Körtner U. H., Patientenverfügungen in Österreich - ethische Diskussionslage, Bull Soc Sci Med Grand Duche Luxemb (2008); (3): 279-87

- Vinson J., Shank L., Thomas P. D., Warschausky S., Self-generated Domains of Quality of Life in Children with and Without Cerebral Palsy, J Dev Phys Disabil (2010); 22(5): 497-508

- Davis E., Mackinnon A., Waters E., Parent proxy-reported quality of life for children with cerebral palsy: is it related to parental psychosocial distress?, Child Care Health Dev (2012); 38(4): 553-60

- Ramstad K., Jahnsen R., Skjeldal O. H., Diseth T. H., Mental health, health related quality of life and recurrent musculoskeletal pain in children with cerebral palsy 8-18 years old, Disabil Rehabil (2012); 34(19): 1589-95

- Van der Slot W. M. et al., Participation and health-related quality of life in adults with spastic bilateral cerebral palsy and the role of self-efficacy, J Rehabil Med (2010); 42(6): 528-35

- Jahnsen R., Villien L., Stanghelle J. K., Holm I., Fatigue in adults with cerebral palsy in Norway compared with the general population, Dev Med Child Neurol (2003); 45(5): 296-303

- Körtner U. H., siehe Ref.4

- Murri A., Die Aufgaben des Orthopäden in der Rehabilitation von Kindern mit Cerebralparese, Wien Med Wochenschr (1979);129(2): 53-4

- Stotz S., Therapie der infantilen Cerebralparese, Pflaum, München (2000)

- Strobl W. M., Editorial: Neuroorthopädie, Der Orthopäde (2010); 39: 5-6

- Strobl W. M., Qualitätssicherung in der Neuroorthopädie, Der Orthopäde (2010); 39: 68-74.

- Goldberg M. J., Outcomes Assessment. A National View, New England Medical Center (2000)

- Wallner J., Ethik im Gesundheitssystem, Facultas UTB, Wien (2004)

- Strobl W. M., Lebensqualität für das bewegungsbehinderte Kind. Auszüge aus dem Grußwort zum 7. Internationalen Symposium für Neuroorthopädie & Rehabilitation 2003 im Orthopädischen Spital Wien-Speising, in: Gerber G. et al.(Hrsg.), Leben mit Behinderung, Empirie, Wien (2004)

Dr. Walter Michael Strobl, MBA Health Care Management

Leiter der Neuroorthopädie

Abteilung für Orthopädie des Kindes- und Jugendalters

Orthopädisches Spital Wien-Speising der Vinzenz Gruppe

Speisinger Straße 109, A-1130 Wien

walter.strobl(at)oss.at